2020年7月16日,廈大海洋又“拍了拍”你,開啟了廈大海洋與地球學院2020《海洋生物攝影技術與技巧》課。

在疫情的影響下,老師們從線下轉為線上,同時對全校師生開放場景式體驗活動,為社會大眾解讀海洋生物科學的奧秘。

【上天入海 影像海洋】整體活動包含了7位海洋科學專家LIVE直播分享、室內熒光/紅外/顯微鏡攝影體驗、SONY培訓師講座、廈大師生場景式體驗等多板塊內容。

直播現場

海洋與地球學院副院長柯才煥教授的發言開啟了直播課程。他強調,這門科學攝影技能課對于輔助科學研究具有實際意義。科學攝影技術是海洋生物科學的必須技能,海洋生物學的各分支領域,如生態分類、行為生物學、組織、細胞等都離不開好的攝影。科研拍攝的照片一定是真實的、清晰的。在科學研究過程中,要抓住時機、還要能拍得好。這就涉及到很多技術、技巧。今天多位具有豐富經驗的老師到現場傳授和分享,非常難得。

如果錯過了直播,

那就跟我一起來學習一下

7位專家不同的技術和技巧

↓↓↓

楊位迪

我與浮游生物的情緣——海洋生物科學拍攝進化過程

早在楊位迪老師撰寫本科畢業論文時,就希望能將自己的研究對象進行專業拍攝。但缺乏拍攝專業技術和設備、專業人員培訓,當時心有余而力不足。2006年通過較為基礎的學習,在航次中使用DC設備能捕捉一些生物的影像,但無法拍攝微小的生物影像。2012年參加大洋26航次到達南大西洋,這時設備已進步很多,但拍攝的畫面仍然存在背景劃痕、反光等問題。

經過設備和附件的不斷改進,2018年在“嘉庚”號的拍攝已經可以獲得較為完美的現場浮游動物活體影像。同時在自動化控制設備和計算機圖像處理技術普及的今天,可以輕松獲得超景深高分辨率的放大顯微影像,實現了海洋生物科研的各項基本需求。

陳學雷

在顯微攝影尺度下,記錄動物行為的過程

大眼幼體是青蟹成長過程中重要的一個階段,充足的營養攝入直接影響其成活率,通過顯微影像采集,我們能夠提取到生物學研究中需要得到的處理時間、附肢移動速度、附肢生成水流的速度等,必要時算出雷諾數作為判斷依據。但過程中,我們也遇到困難,比如拍攝中想要獲取的行為不可預測,常會出現守株待兔、結果與預期不符等問題。

紅外攝影的研究緣起是:饑餓是否會影響蟹類大眼幼體垂直移動的節律,進而影響他們的遷徙?在海洋生物科學中,可補充室內實驗的需求。采用紅外光作為觀察光源,配合特殊改裝的單反相機,在盡可能不影響動物行為的同時,自動連續拍攝、記錄不同攝食處理實驗動物的晝夜活動情況、上升頻度等,通過電腦運行數據程序濾波,輔以自相關、熵譜分析和小波變換手段,就能比較清楚看到不同攝食組的活動節律,實驗結果顯示,饑餓的確會影響蟹類大眼幼體的節律性垂直移動。

程婉婷

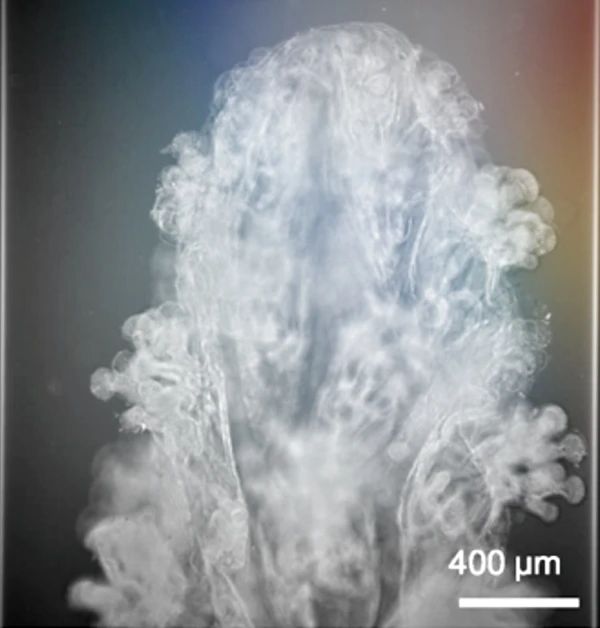

利用高速攝影技術,探索浮游動物的微觀世界

程婉婷博士從研究生開始接觸攝影技術,記錄海洋生物的生活細節。她認為,這不僅是一項能滿足好奇心的工作,還能為海洋科學研究提供“眼見為實”的數據。

對微小的浮游動物而言,水的粘滯性限制了游泳能力,海水就像黏糊糊的蜂蜜。即使在這種環境下,它們仍可以在不到一秒的時間內捕捉到獵物,在危機時刻觸發超過身長幾倍到幾十倍的逃跑跳躍。這些用人眼看來轉瞬即逝的動作,其實是經歷了一系列復雜的過程才完成的。如果利用高速相機來拍攝動物行為,進入被放慢節奏的微觀海洋世界,它們的動作細節便可以清晰地展現于我們面前。

借助于在水中添加的可視示蹤粒子進行高速拍攝,可以對生物運動時周圍水流的變化進行標定和跟蹤;使用圖像識別和跟蹤程序以及粒子圖像測速技術(PIV技術)將影像信息變為有效的實驗數據,可以量化生物行為,揭示自然規律。這些研究將會幫助我們認識和親近海洋生物的生活,完善海洋生態系的建模,甚至在仿生學領域也可能帶來應用性的進展。

林清賢

海鳥不能捕捉,我們需要用影像來研究它們的生態與故事

跟浮游生物等其他海洋生物不同,我們不能把鳥抓到實驗室里,所以我們要通過拍攝鳥類進行研究分析。從影像我們可以獲得哪些信息呢?

通過海島上鳥兒叼食的照片,我們就可以判定這只鳥兒在這個海島上繁殖,它嘴里的魚正是為了帶回去投食給小鳥;給鳥類的腳上戴上標簽是研究鳥類遷徙的常用手段,通過世界各地科學家和愛鳥人士的觀察、記錄上報,我們能夠得知它從何而來、去過何處。

以我們對大鳳頭燕鷗觀測為例,在對其繁殖地的研究中,我們其實更期待能發現極度瀕危物種中華鳳頭燕鷗,極其有限的數量導致單獨追尋它困難重重,但它們常會混在大鳳頭燕鷗鳥群中間。我們在觀測中就有幸發現了一個單獨個體,但是否有進行繁殖我們無從知曉,同時從鳥類的嘴、背部顏色可以判定出它可能是2種鳥類的“混血”。我們就是通過這樣的影像了解各種鳥類物種的來源、生命過程、生活環境、遷徙軌跡等等,研究的成果可以應用于保護鳥類和生態環境。

李琰

參與拍攝《水下中國》,圓滿了我的紀錄片攝影夢

攝影對于生態科學來說,意義極其重大。我們的研究主要是室內的水槽試驗,而照片是非常非常重要的實驗數據!近期發表的一篇關于珊瑚新寄生蟲的研究,珊瑚的感染、被寄生的過程就需要用高質量的照片來說明。

然而很多鏡頭在水下是無法完成拍攝的,生物的行為是不固定的。2019年,在為《水下中國》團隊拍攝期間,為了實現想要的鏡頭,我們在室內模擬水下拍攝。室內攝影相對野外其實不需要太高端的攝影設備,更注重的是攝影技巧和場景的仿真。

同時我們在夜景中拍攝很多珊瑚熒光。除了那些共生有蟲黃藻的珊瑚,我們發現其他生活在較深水層的珊瑚也具有熒光,但它們為什么需要熒光呢?是否也是因為需要光保護呢?非常需要深入研究,通過攝影我們也有了更多新的認識。

回到室內攝影,要想拍好,很重要的是掌握如曝光準確(亮度不死白、暗度不死黑)、擴張式構圖、鏡頭光軸要垂直不同物質之間的界面避免折射等最基礎的拍攝技術;快門速度、ISO、景深等都是最基本的技術知識。

劉遲遲

獲得珊瑚的三維影像不只是為了好看,我要它至少能回答三個問題。

據科學家研究,按照目前退化的趨勢,全球珊瑚礁將在50年后消失。“珊瑚與蟲黃藻的共生關系如何建立、維持以及在受到環境壓力后被破壞”是非常熱門的科學問題,也是劉遲遲老師的研究興趣。

2004年光片熒光顯微鏡技術面世,它有效地彌補了傳統熒光顯微鏡、共聚焦顯微鏡的缺點,但其被廣泛運用是在2013年的組織透明化技術出現之后,這一技術可以將大體積的生物樣品變得非常透明。其原理非常簡單,就同比在油中“消失的玻璃棒”。我們首次將這兩個技術運用在珊瑚研究中,通過光片顯微鏡對透明化處理后的珊瑚樣品進行光學切片,采集樣品中每個深度的熒光信號。

基于這些大量的連續光學切片,我們就能對珊瑚樣品進行具有單細胞分辨率的三維重構,還可以隨時利用三維影像處理軟件對數字化后的珊瑚樣品進行任意角度的“再切片”,獲得我們感興趣的信息。結合多樣的熒光標記技術和對三維數據的定量描述可以幫助我們更好地研究珊瑚和蟲黃藻的共生關系。

李超

別以為是海洋泥巴,你就能隨便拍

不同于生物的影像拍攝,海洋地質研究有所不同。李超老師的研究對象主要是海洋沉積物、巖石等,這些有什么好拍的呢?所有研究的樣品都是采用各種沉積物采樣裝置從海底采集的。采集沉積物過程中對樣品、儀器及作業流程影像記錄也是很重要一環。

當樣品進入實驗室,更重要的研究工作是在顯微鏡下進行,這就涉及到顯微鏡影像采集。基礎的顯微鏡包括體視顯微鏡、生物顯微鏡、倒置顯微鏡、偏光顯微鏡等,根據不同研究對象和目的進行選擇使用。

顯微鏡拍攝很容易有景深問題,造成樣品影像的模糊。而更為微小的對象,就需要用到電子顯微鏡,它能夠為我們的科學研究工作提供幾萬倍的高清放大影像,為我們探索那些在光學顯微鏡中“視而不見”的生物提供了可能。

影像沙龍

沙龍活動現場

八大攝影場景體驗區

下午1點的體驗活動在索尼培訓師的相機設備基礎培訓之后開始,包括魚類活體拍攝場景、底棲生物活體拍攝場景、生物紅外攝影場景、熒光攝影場景、浮游動物標本拍攝場景、浮游動物行為高速攝影場景、鳥類生態拍攝場景、水下攝影裝備展示與全景潛水視頻體驗場景,現場裝備十分專業和震撼,老師和同學們交流熱烈。

海洋與地球學院黨委邱榮鋒副書記參與了本次影像沙龍體驗活動,他表示作為一名新海洋人,對海洋滿懷好奇和向往。而這次的課程和活動具有很大的價值和意義。不僅能促進海洋學科不同領域的老師在進行各自的科學研究中產生交流,同時也讓其他學科師生、大眾更深入了解海洋科學。

楊位迪老師寄語

“今年是《海洋生物攝影技術與技巧》課程開課以來的第三個年頭,一步步從構思到逐步豐富,得到了學校、學院及不少老師的支持!作為一門從科研實際出發、致力于培養本科生基本技能的課程,除了講授基本攝影知識、進行體驗式教學,更希望能通過影像增進同學們對海洋的感性認知;同時發揮廈門大學綜合性高校的優勢,邀請特殊生物攝影領域的專家分享最新的科學工作,拓展學生的視野!

本次公開課作為一次全新的嘗試,期待來年為公眾帶來更為精彩的科學視覺盛宴!

特別感謝

索尼(中國)消費電子營業本部

圖文版權歸各位老師所有,

未經允許,禁止使用、轉載。