70.8海洋體實驗室

\ 70.8 Ocean Month /

12月14日下午16時許,應廈門檳榔中學之邀,廈門大學Stephan Steinke教授給近220位初中生帶來了一場有關浮游有孔蟲的講座,講座精彩紛呈,同學們興致勃勃。

Stephan Steinke

廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室及地質海洋學系教授。他是一名古海洋、古氣候和微體古生物學家,主要研究過去的氣候變化。

除了參與每年一次的廈門大學海洋科學開放日,Stephan還經常為中學生們開展科普講座與實踐,比如2018年2月北京青少年來廈的野外科學考察,2019年8月在馬來西亞巴生港的“嘉庚”號海洋科學開放日等。

通過這些科普活動,Stephan為大家分享科研工作中的趣事。他說:“科普活動是學生們開闊視野,增長知識的一個重要途徑。”

Stephan為孩子們做科普展示

“海洋小巨人”

這一次

Stephan為大家帶來了

“海洋小巨人”的故事

Tiny Giants: Planktic Foraminifera and their Application in Geological Oceanography

“海洋小巨人——

浮游有孔蟲及其

在海洋地質方面的應用”

“海洋小巨人”到底是誰呢?

又為什么給予它們

這個充滿矛盾的名字?

Stephan沒有跟同學們繞圈子,因為題目就給了大家答案,“海洋小巨人” 其實是有孔蟲,“小”指的是它們的體型之小,“巨”指的是它們總和的“能量”(作用)之大。

浮游有孔蟲又是什么?

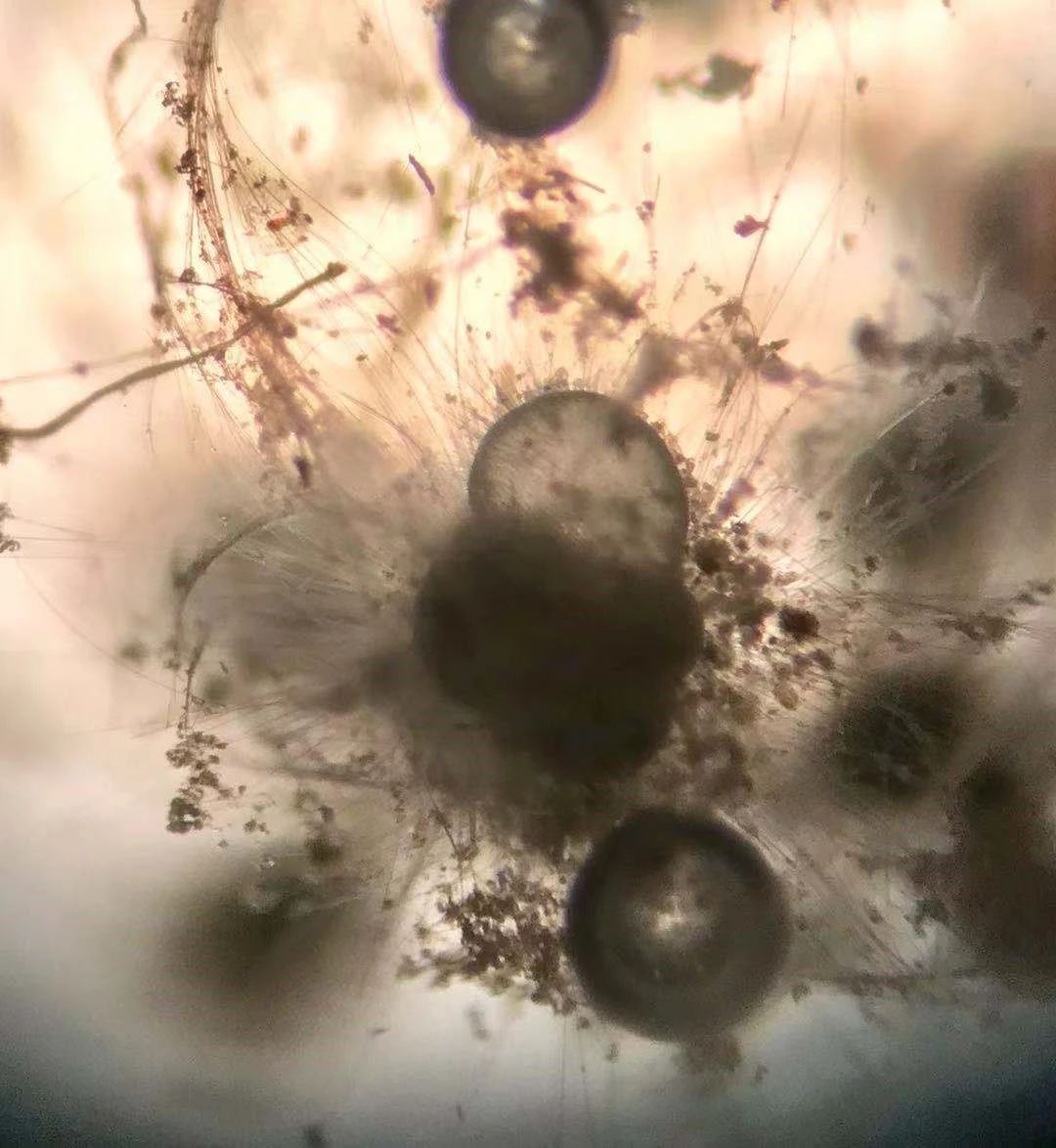

活著的浮游有孔蟲

有孔蟲的名字來自于拉丁文,之所以命名為“有孔蟲”是因為它們腔室上布滿小孔。

浮游有孔蟲具有復雜細胞結構的單細胞生物,它們可以分泌一個碳酸鈣質的殼體。浮游有孔蟲的細胞質可以通過自身殼體的孔延伸到海水中形成偽足去捕食,它們會對周圍海水的食物、溫度和化學條件做出反應。

浮游有孔蟲中有一類特殊的物種,它們與其它生物共生,它們的共生物可以進行光合作用,因此這類浮游有孔蟲生活中透光區。

在浮游有孔蟲分布特征部分,Stephan從浮游有孔蟲的緯向(平面)與深度(縱向)分布進行講解,同時也提到溫度是控制浮游有孔蟲分布的一個重要因素,為后面的應用部分埋下伏筆。

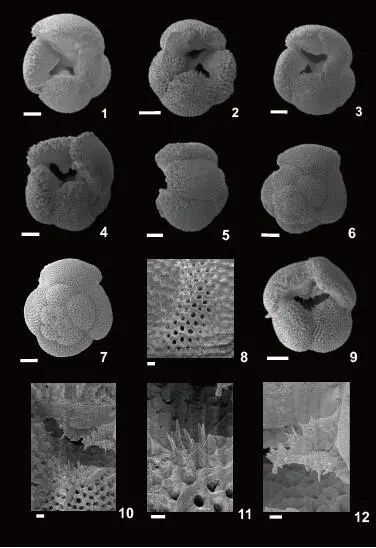

已滅絕的有孔蟲(Dentoglobigerina altispira)

Reference: Zou et al. (in preparation)

小化石,大影響

有孔蟲是目前科學家可獲得的最為重要的古氣候的信號攜帶者。那我們如何從有孔蟲中推斷古氣候變化呢?

溫度作為地球氣候狀態的最主要的代表,Stephan向大家展示了Mg2+含量在有孔蟲殼體隨著溫度變化而變化的關系,說明Mg/Ca比可以用來反演古溫度的變化。

隨后Stephan介紹了樣品的獲得和處理分析過程。除此之外,浮游有孔蟲的同位素指標和其它元素指標可以用來追蹤古海洋溫度、洋流、pH、生產力、[CO32-]濃度變化等等。

孩子們千奇百怪的問題

對于“海洋小巨人”,同學們踴躍提問:

有專業的問題如:“共生物是如何進入浮游有孔蟲中的?”“浮游有孔蟲中生物學和經濟學上有什么用呢?”“如何確定浮游有孔蟲的棲息深度”……

亦或好玩的問題如:“浮游有孔蟲是怎么吃下比它還大的食物?”“為什么浮游有孔蟲長得那么像爆米花?”“有孔蟲吃起來是不是嘎嘣脆?”……

不管是專業問題還是讓人會心一笑的問題都充分體現了同學們滿滿的好奇心與求知欲。

Q&A合集

Q1:浮游有孔蟲和底棲有孔蟲的形態研究有何區別?

總的來說他們的形態沒有太大的區別,但是有些底棲有孔蟲的組成與浮游有孔蟲的存在較大的區別,部分底棲有孔蟲的殼體是砂質的。

Q2:能否通過一些技術通過DNA讓滅絕的浮游有孔蟲的“復活”?

有孔蟲死后,會釋放配子進行繁殖,殼體會沉入海底,有機質會被分解,目前還未能提取已滅絕浮游有孔蟲的DNA。

Q3:共生物是如何進入浮游有孔蟲中的?

這個問題目前仍是開放性的,對于這個過程的機制我們了解還不是很多。

Q4:浮游有孔蟲中生物學和經濟學上有什么用呢?

浮游有孔蟲目前主要應用于古海洋和古氣候,還沒有經濟效益。

Q5:共生藻類是被光吸引出來的,還是本來就存在在那的?

因為藻類需要進行光合作用來生存,所以是被光吸引出來的,在沒有光的環境,就在殼體內。

提問環節結束,同學們依次上臺用體視顯微鏡觀察浮游有孔蟲的形態,其間同學們頻頻驚呼,為形狀特異的浮游有孔蟲而驚嘆!

這期間,依然有許多同學帶著各種各樣的問題圍繞在Stephan的身邊,千奇百怪的問題讓我們難以招架,但是我們也很高興同學們在講座中收獲滿滿。

課后中學生們與教授說

中學生們說:

“這堂科學公開課,幫助我們對浮游有孔蟲有了較全面詳細的了解,引發大家對生態環境重要性的全新認識和思考。我們深深感受到生活的大世界的神奇和偉大之處,科學并不遙遠,我們所知道的所接觸的僅僅是九牛中的一毛,大千世界無奇不有,等待我們長大后去觀察學習探索。”

Stephan:

“很高興受邀進行檳榔中學的科普活動,此次活動給我的感覺非常好,孩子們的參與感很強,對我們的實驗樣品也很感興趣,提問環節學生積極提問,對講座表現出很大的興趣讓我很驚訝,希望孩子們能從本次活動學到知識。”

撰文 - 鄒世嫻、古華平

攝影 - 程薏熹(廈門檳榔中學)

鄒世嫻 廈大海洋與地球學院研究生

本場講座翻譯

Presented by

近海海洋環境科學國家重點實驗室

70.8 海洋媒體實驗室

中國海洋科學卓越教育伙伴計劃(COSEE China)