70.8海洋體實驗室

微信/微博賬號:海洋媒體實驗室

海洋代言人帶你

探索地球上70.8%的海洋世界

本期作者

主編:李思翰

采編:林喆瀅、粱明珊、孫一心、張效琬

文稿審核:廈門大學 丁少雄教授

如果說到眼斑雙鋸魚,大家可能會滿臉問號,但說到小丑魚,大家最先想到的一定是可愛的尼莫。還記得十七年前的動畫片《海底總動員》將小丑魚引入了大家的視野,成為了家喻戶曉的“大明星”,橙黃色的皮膚和白色條紋是其標志性的特征。

《海底總動員》

在此之后,小丑魚也成了水族館中的常客,深受水族愛好者們的喜愛。事實上,眼斑雙鋸魚便是電影中尼莫這類具有紅白條紋的小丑魚的原型。

眼斑雙鋸魚 (圖源:Nick Hobgood / wiki commons)

我們回到電影,父子情深可能是《海底總動員》最為打動人心的一個標簽,電影中小丑魚父親馬林經過千難萬險終于和尼莫團聚并學會如何教育孩子的故事使觀眾深受感動。但尼莫和馬林真的是父子關系嗎?

電影開頭,小丑魚夫婦馬林和珊珊共同期待著一群即將孵化的新生命,但災難突然降臨,妻子被鯊魚吃掉,即將孵化的魚卵也幾乎被一掃而空。傷心欲絕之時馬林發現了一枚僅存的魚卵——也就是后來的尼莫。于是,馬林帶著尼莫開始了單身父親帶兒子的生活。

馬林和珊珊共同期待著新生命的到來

僅剩一顆魚卵

這劇情乍一看很溫馨,但仔細一想,不對呀,主角可是小丑魚呢,小丑魚的世界里可不會存在這種單親家庭的勵志故事。憑筆者淺薄的海洋知識,劇情發展應該這樣才對:

痛失妻子的馬林在經過短暫的悲傷之后,隨即振作起來,花了一段時間給自己拾掇拾掇,做了個“變性手術”,搖身一變成為了瑪琳,而殘余族群中另一個最大的小丑魚則升級為瑪琳的老公,瑪琳產下一大批卵,繼續發展壯大自己的“家族”。當然,馬林也可以選擇不變性,而是離家出走,尋找另外一個族群,通過一番斗爭后,在新族群中獲得新的地位。如果這樣發展的話,《海底總動員》這個故事還沒開始就結束了。但這,就是真實的海洋世界。

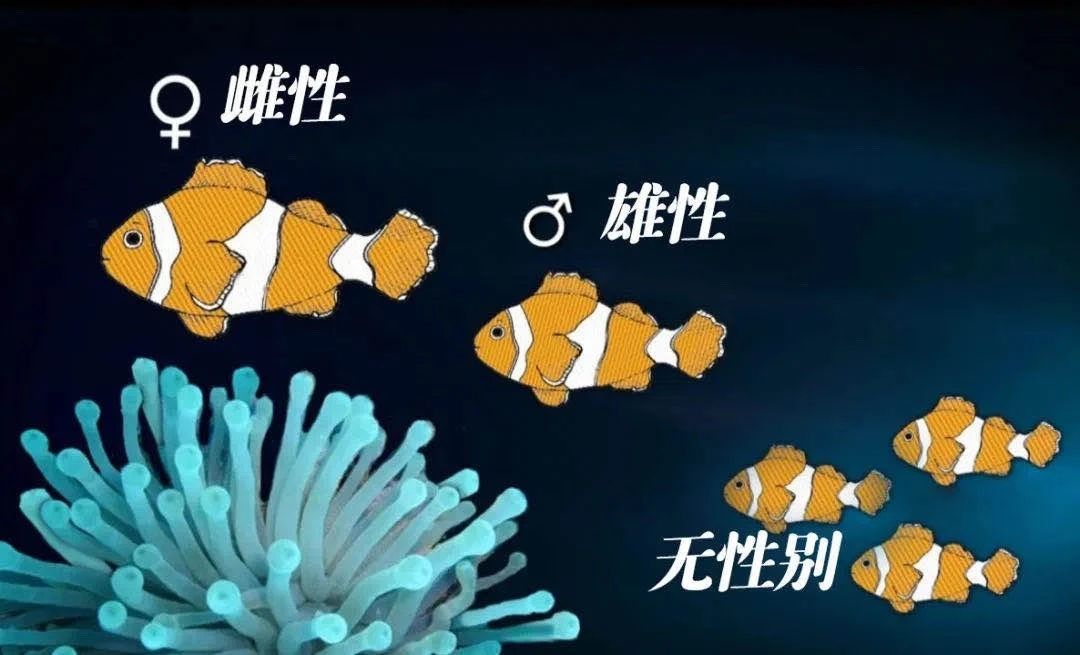

# 雌雄同體的小丑魚

其實,小丑魚是群體動物,也是雌雄同體且雄性先熟魚類, 即首先發育成雄性, 經過一定的環境及種群演變, 最后轉化為雌性。在小丑魚的母系社會中,同一個海葵上共生生活的小丑魚在繁殖上遵守著嚴格的等級差別。這種等級差別建立在個體大小的基礎上,通常由一只體型最大的“女王”帶領一只具生殖能力的雄魚,其他成員包括無生殖能力的其他中等體型的成魚和幼魚。

而在影片的開頭,可以看出馬林和珊珊的體型相差不大,這實際上是與現實不符的。

別看一群小丑魚中雄魚那么多,但它們其實是一夫一妻制,只有一只個體最大的雄魚才配被“女王”選中,成為交配對象,其他個體較小的魚都要排隊等候。且一旦確立了“夫妻關系”,“女王”便會利用自己體型上的優勢,從各方面打壓雄魚,尤其是從食物來源,以防止配偶個體過大,由雄性轉變為雌性而取代自己的位置,同樣,在雄性之間,以大欺小,爭奪地位和食物以獲得交配權的“亂斗”也時有發生。因此,小丑魚的世界可不如影片那般溫馨和諧。

只有等這個群體中最大的雌魚死亡后,第二大的雄魚才能變性成雌魚來順次補充,奪取首領之位,而剩下魚群中最大的雄魚終于等到了機會,與之交配。在影片中,馬林能與珊珊交配則必然是雄性中體型最大的,那么當妻子珊珊去世后,馬林應是作為最大的魚類來接替珊珊的位置,變性為雌性,即成為尼莫的“新媽媽”,再尋找新的伴侶進行交配。另有研究表明, 某些情況下幼魚能夠越過雄魚階段, 直接變成雌魚。該現象一般發生在雌、雄魚均離開魚巢或幼魚所到新巢穴中雄魚和雌魚均十分弱勢的情況下。這也意味著離開爸爸的小丑魚尼莫極有可能越過雄魚階段,成為一條小雌魚。

# 小丑魚為什么可以變性呢?

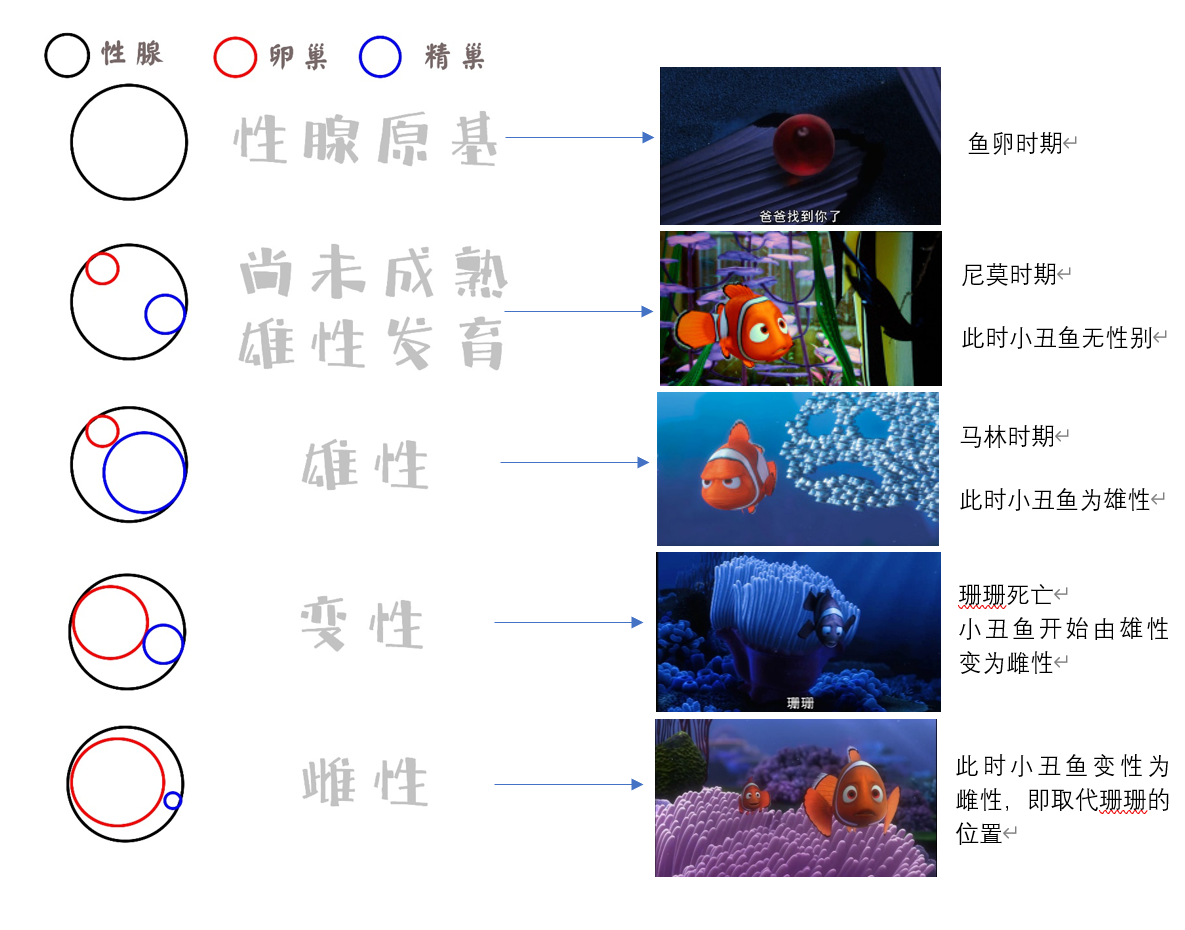

那么就讓我們來探秘一下小丑魚馬林一生中可能經歷的性別發育過程:

無性別階段

首先未成熟幼魚即馬林剛出生的時候,早期的性腺原基中僅可見性原細胞和血管,慢慢的其初級卵母細胞卵巢占據了性腺的大部分,同時具有非功能性精巢組織。此時為不具有性別的幼魚 。

發育成熟的雄性

接著,它擁有了一些功能性精囊和初級生長階段的卵母細胞,性腺中出現大量的精子細胞和成熟精子,此時即為發育成熟的雄性。

具有交配能力

當馬林成為了一條成熟的雄魚后,性腺為兩性性腺,具備了成熟的精巢及未成熟的卵巢。這時候的它便具有了與珊珊交配的能力。

性轉化時期

珊珊去世后,馬林便要開始準備接替珊珊的位置了。于是在性轉化時期 ,精巢組織退化,出現大量的游動精子,卵巢發育充滿卵黃發生前期卵母細胞;慢慢的,它具有了卵巢腔和含卵片層,只有周邊核仁期卵母細胞,精母細胞、精細胞或者精子已經完全消失。

發育成雌性

最后,馬林終于變性成功,成為一條成熟的雌魚,擁有卵巢及產卵片層,具有發育階段不同的卵母細胞,而它的精巢縮小至很小的一條窄帶,退化的組織包圍著性腺。

綜上所述,我們可以知道,當珊珊死后,雄魚馬林則會開始進行變性,接替她的位置,甚至當尼莫長到一定的體型時,還有可能和尼莫進行交配,簡直是一出晚八點檔的家庭大戲。

事實上,除了小丑魚,在自然界還有許多自身存在性轉現象的生物,例如黃鱔、石斑魚等。人類擁有復雜的身體系統,很難改變自己的性別,但這對一些魚類來說及其簡單,且生物變性帶來的好處遠遠超過其在生物學的代價,因此這對他們來說是一種優勢。然而近年來的研究表明,由于化石燃料燃燒和人類活動影響,環境溫度升高,以及城市廢水中大量存在的激素等因素影響,導致很多魚類及其他水生動物生殖系統發育異常,影響性別分化,反而使這種優勢成為劣勢,給他們的生存帶來了嚴峻的挑戰。

圖源:視覺中國

因此在你還僅僅把保護環境當做是一個口號的時候,也許正有一群小丑魚因人類活動的影響而面臨著死亡。

參考文獻:

[1]劉亞娟,胡靜,馬振華.小丑魚繁殖生物學研究進展[J].水產科學,2019,38(04):575-580.

[2]鞠晨曦. 公子小丑魚(Amphiprion ocellaris)胚胎發育的形態學觀察及鹽度對幼魚生長的影響[D].上海海洋大學,2013.

[3]田佳,陳蕓,王藝磊,張雅芝.魚類性別決定的影響因素[J].生命科學,2010,22(10):971-977.

[4]王德壽,吳天利,張耀光.魚類性別決定及其機制的研究進展[J].西南師范大學學報(自然科學版),2000(03):296-304.