70.8海洋體實驗室

2020年10月17日,由法國駐華大使館舉辦的以環境為主題的活動節——第七屆中法環境月在華南地區拉開帷幕。

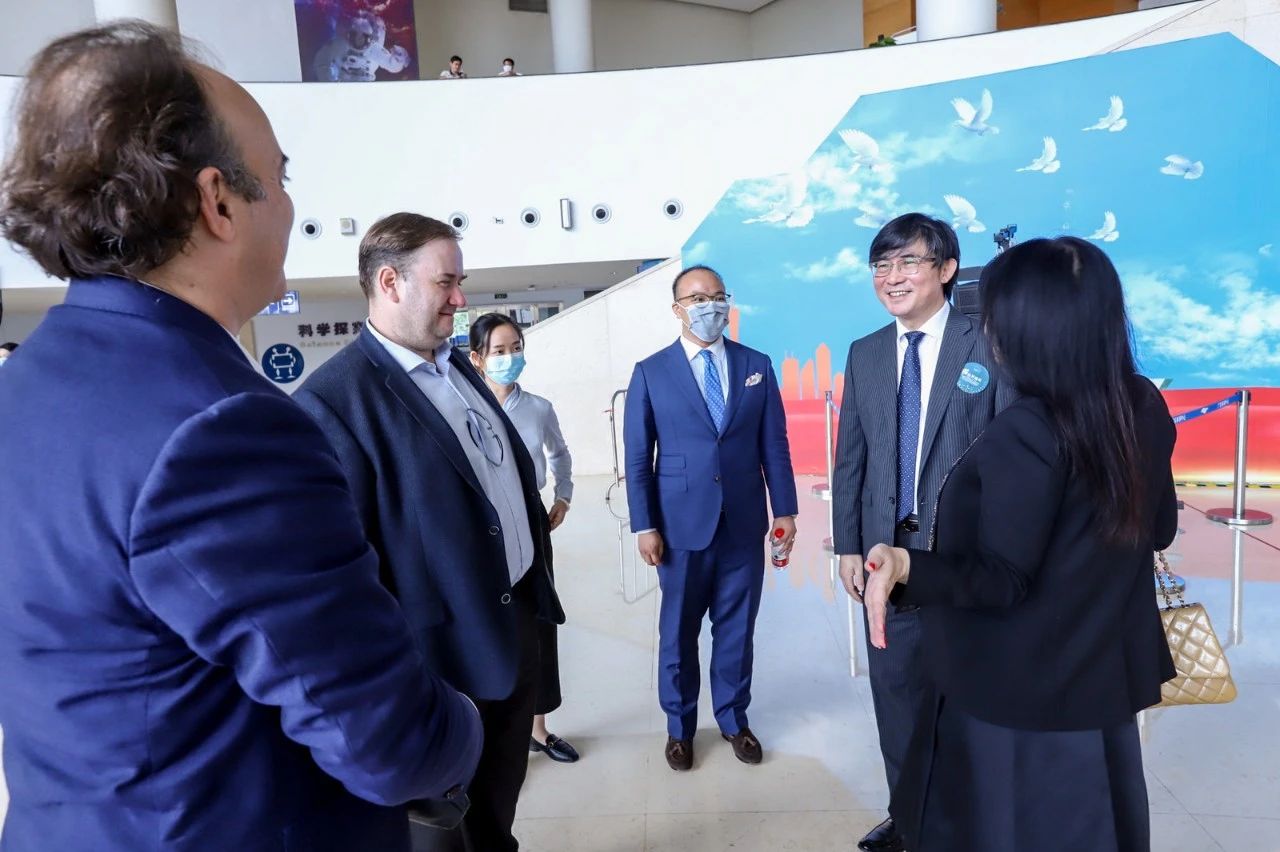

開幕式邀請了法國駐廣州總領事周麗君、中國科學院院士戴民漢、廣東科學中心主任盧金貴、廣東省生態環境廳宣教科研處一級調研員李亞男先生。

開幕式在總領事周麗君女士的精彩發言以及剪彩儀式中正式拉開了序幕。當天還有同日開幕的展覽《海洋,一場奇妙的深海探索》,戴民漢院士的講座《科學至實、海洋可期:漫談海洋健康、海洋科技及國際合作》以及電影《給我翅膀》等今年中法環境月推廣大使黃景瑜先生重點推薦的活動。

中法環境月開幕式現場照片

開幕式

| 戴民漢院士: 科學至實,海洋可期

在本次中法環境月開幕式,戴民漢教授受邀發表演講。

戴民漢

化學海洋學家,中國科學院院士,廈門大學講席教授

#科學至實

戴民漢院士主要從事海洋生源要素、放射性核素的生物地球化學研究,專長于海洋碳循環研究領域,注重海洋觀測、多學科交叉綜合研究,關注海洋科技對海洋健康和可持續發展的支撐作用,任可持續海洋經濟高級別小組專家組成員。同時,他還致力于海洋科學的專業教育與公眾教育,與國內外同仁共同發起成立“中國海洋科學卓越教育伙伴計劃(COSEE China)”及“70.8海洋媒體實驗室”。

#海洋可期

海洋是孕育生命的搖籃和氣候的調節器,是食物、能源、礦藏資源的寶庫、也是生物多樣性和生態系統多樣性的主要存儲庫,因此,“海洋之于地球,猶如水之于人類”

01

30多年的中法情緣

在第七屆中法環境月開幕式上,戴民漢院士表示很榮幸能夠發表演講,與公眾分享他跟法國的不解之緣。

中法環境月開幕式現場照片

1987年,戴院士本科畢業于廈門大學海洋化學專業,畢業后,他赴法國繼續深造,1995年,在法國巴黎皮埃爾瑪麗居里大學(巴黎第六大學)獲地球科學專業博士學位。

博士論文答辯(1995)

在廈門大學任職期間,戴民漢院士也見證了廈大和法國的多次交流合作。2005年,他的博士導師Jean-Marie Martin教授還曾訪問廈門大學。

法國科學家訪問MEL,交流合作

法國領事館到訪MEL

法國TARA號科考帆船與廈大“嘉庚”號科考船

舉辦聯合公眾開放活動

02

海洋之于地球,猶如水之于人類

“海洋面積占地球表面積的70.8%,人類賴以生存的地球因為擁有海洋而成為宜居之地。”

戴民漢院士從能源、食品、氣候、交通四個方面,生動地闡述了海洋的諸多重要性,并強調“海洋關乎全人類的生存與可持續發展”。海洋孕育了生命,能夠調節氣候,還是食物、能源、礦藏資源的寶庫,也是生物多樣性和生態系統多樣性的主要存儲庫。戴院士指出,“在水資源和土地資源緊缺的情況下,海洋可能是最后一個為我們可持續提供食物的地方!”

“海洋在調節氣候的同時,也受到了氣候變化的影響。”

戴院士提出,“海洋是氣候變化的執行者和受害者。” 近年來,全球變暖、海洋酸化、海洋缺氧等問題日益顯著,海洋健康面臨嚴峻的考驗。“海洋正在喪失呼吸能力。”談到海洋缺氧問題,戴院士這樣說道。

圖片來源:American museum of natural history

同時,近年來人口劇增及其向海岸帶的快速聚集,使得海洋污染加劇,海洋環境嚴重惡化。對此,戴民漢院士談到海上“新長城”的概念,我國18000公里大陸海岸線有60%被改造為人工岸線,成為海上“新長城”,氣候變化和“新長城”的出現打破了我國潮間帶原有的地理隔離,改變了群落結構,影響了生態系統的服務功能和價值。

粵港澳大灣區11個城市2016年GDP分布

圖片來源:

http://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/04/13/content_281475625476729.htm

海岸帶人口高度集中、社會經濟活動最活躍,過去50年來,是全球、特別是中國經濟快速發展的引擎帶。以粵港澳大灣區為例,作為世界四大灣區之一,在享受海洋提供的優越條件的同時,也面臨著經濟快速發展下的海洋環境危機。

那么,海洋的變化是否不可逆轉?面對海洋健康問題,戴院士強調,“科學和知識是尋求可行解決方案的基礎。”

03

有機遇,也有挑戰

“海洋仍是登月般的科學挑戰”

戴院士分享了Science創刊125周年之際公布的125個最具挑戰性的科學問題,介紹了與海洋相關的一些科學挑戰。他談到,海洋是人類認識自然的處女地,在20世紀關于海洋有許多重要發現:板塊循環、熱液、極端環境生命等。他著重介紹了海底熱液,其具有的特殊生物資源和礦產資源吸引著科學家們進行不斷的探索和研究。

04

科學至實 海洋可期

“全球性同步或準同步,多尺度觀測、探究海洋。”

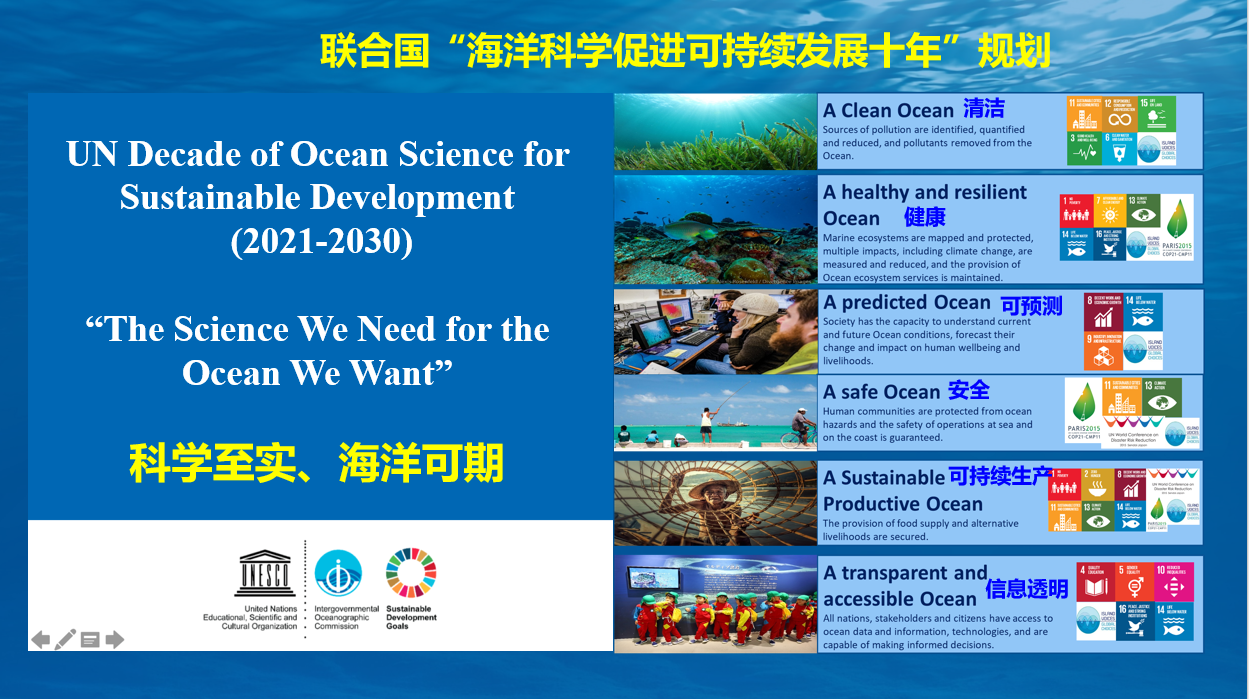

海洋健康與可持續發展已成為聯合國與各國政府高度關注的熱點問題,戴民漢院士介紹了聯合國“海洋科學促進可持續發展十年”規劃。他強調了海洋科技和國際合作的重要性,并指出,科技是機遇,海洋科技的飛速發展推動了海洋科學的深刻變革。科學技術是世界性的、時代性的,應全方位、全球性同步或準同步,多尺度觀測、探究海洋。

中法兩國在環境保護領域的合作有著悠久的歷史,而且兩國都是在環保領域起到領軍作用的國家,都將環境保護作為國際合作的重要議題。戴院士也回顧了中法兩國在海洋地質、海洋衛星、長江口海洋生物地球化學過程、海洋觀測、海洋酸化等問題上的科學合作,在全球海洋可持續進程發展中發揮重要作用。

他還分享了2018年在”嘉庚“號上迎接法國Tara號科考船首次來訪廈門的經歷,暢談當時的趣事。中法之間一次又一次的合作,促進了兩國的文化交流與科研發展。

05

近15萬的觀看,

讓海洋科學又遞進了一步!

此次演講獲得了很好的反響,線上直播實時觀看人數近15萬,評論區紛紛表示受益匪淺。在演講結束后,戴院士與線上線下的觀眾展開互動,耐心解答公眾和學者提出的問題。“首先,希望小朋友們可以牢記之前說的‘海洋之于地球,猶如水之于人類’,海洋如同水一般重要;同時也希望有更多小朋友進入海洋,了解海洋,未來為我們的地球作出貢獻。” 在現場被問及對小朋友的期許時,戴院士這樣談到。

圖片來源:Vladimir Ryabinin/Julian Barbiere

戴院士這樣說道,他不僅把海洋科學研究當作自己的責任和擔當,更作為一種樂趣和享受。海洋這個人類的家園正在發生著巨變,海洋依然是有待開發的科學處女地。科學是尋求解決途徑的基石,海洋素養、科學方法的養育是可持續學科發展的要義。解決海洋的問題需要全球采取協調一致的行動,國際合作至關重要。

而今日戴民漢院士的演講,也成為了國際合作很好的示范與推動。由33年前開啟的法國情緣,將推動未來中法合作的更多可能與更大的空間!

撰文:楊平、姜晨銳

圖片視頻來源:法國文化、法國駐廣州總領事館

編輯:70.8海洋媒體實驗室