70.8海洋體實驗室

現代科學透過DNA技術和考古遺存,逐步還原了人類祖先五萬年沿海遷徙之路,詮釋了大海與人類相互依存的歷程……

在新型生物醫學材料的研究和應用上,海綿體內的骨針潛力巨大。它價值的發掘過程再現了學科交叉迸發出的無限價值……潮

汐之間,生命交織,展示著海洋邊緣的美麗與深邃。如何維護濱海濕地的永續發展?需要所有人的共識和參與……

一根小小的魚骨也有如此令人震撼的藝術之美,透過它,就可以和大海中消逝的生命進行對話……

一百年前,跨越廣袤太平洋的小小帆船“廈門號”,上演了動人心魄的浪漫故事……

11月21日下午,廈門中華城完美影院,迎來了一場海洋文化領域的跨界年度盛會——“70.8 Talk-海洋科學、人文、藝術談”。

廈門大學人類學研究所所長王傳超、廈門大學海洋與地球學院副教授陳銘、中國紅樹林保育聯盟理事長劉毅、廈門東方魚骨藝術館館長林翰冰、廈門市社科院鼓浪嶼國際研究中心《鼓浪嶼研究》編輯部主任詹朝霞,分別從人類學、海洋生物科技、環境生態保護、藝術和航海歷史研究等方向,分享了他們的海洋故事和對可持續海洋的思考。

廈門大學人類學研究所所長王傳超

01

人類祖先的五萬年沿海遷徙之路

王傳超指出,近二十多年來,學術界從考古遺跡和古人類化石標本中獲取DNA,重溯人類祖先起源和遷徙之路。而這些遷徙之路,與海洋有著密不可分的關系。他帶著大家沿著時間的軌跡,從200萬年前的南非到5000年前的福建沿海,探索了人類的起源,重走了從5-10萬年前的中東開始的人類祖先的遷徙之路。

同時,他還向大家展示了沿海而居的史前人類由貝殼堆積而成的貝丘遺址,展示了這些記錄人類和海洋共生發展的珍貴文化遺產。

“我們雖然不知道人類的遷徙什么時候可能會在哪里結束,但是有一點可以肯定的是,人類的旅程不會終止,人類對海洋的探索也不會終止。”

廈門大學海洋與地球學院副教授陳銘

02

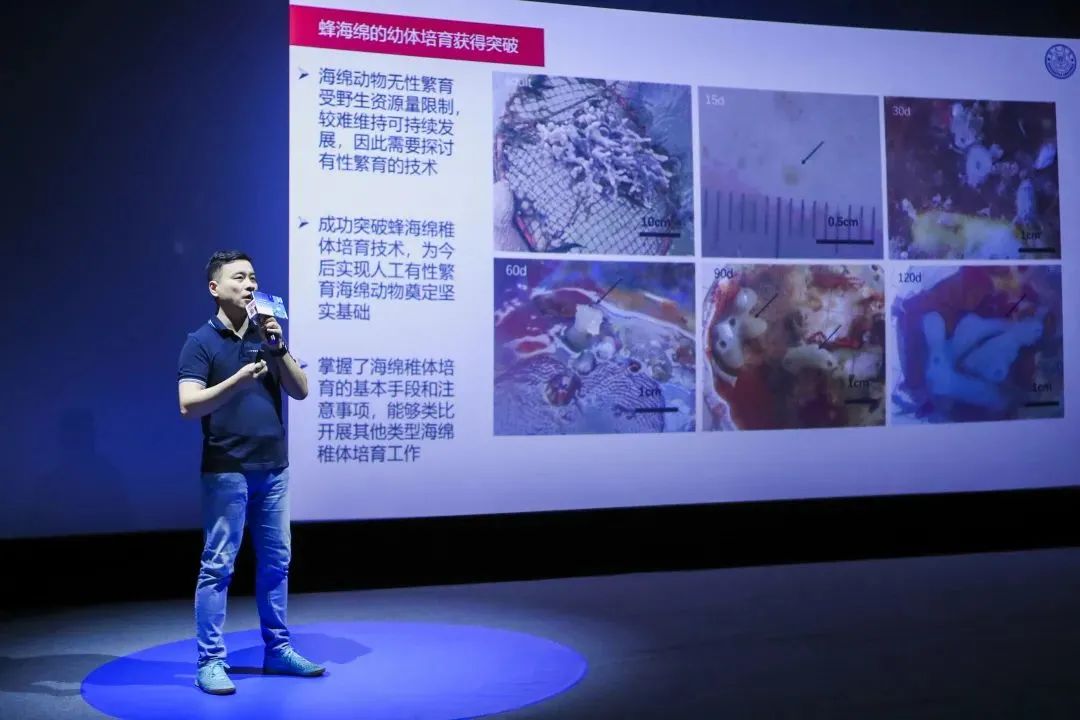

大海撈針——蜂海綿骨針

作為新型生物醫學材料的研究和應用

蜂海綿骨針呈微米級的雙頭針狀結構,長度約120微米,可以用物理微創的方式,在皮膚表面形成大量微通道,實現各種藥物和活性成分快速進去體內。簡單來說,生病打針太痛?昂貴的護膚品很難被皮膚吸收?蜂海綿骨針可以以無痛的方式,在我們皮膚表面創造無數微小孔道,讓藥物和護膚品活性物質"無障礙"地進入體內。

目前,陳銘老師和他的團隊正走在實現蜂海綿骨針護膚品產業化的路上,已經推出了一系列廣受好評的產品。和未來將要進行的醫療、藥械組合等領域的開拓比起來,進軍護膚美容僅僅是蜂海綿骨針產業化的一個開端。

盡管和任何科技成果轉化一樣,蜂海綿骨針的產學研結合必將長路漫漫,但陳銘老師認為,“實驗室的技術只有走出實驗室,才能改變世界”。

中國紅樹林保育聯盟理事長劉毅

03

潮汐之間

潮間帶是受海洋和陸地生態系統影響的生態交錯帶,同時也是地球上受人類干擾最為敏感的生態區域之一。

劉毅用生動風趣的故事向大家介紹了神奇的“心紅表不紅”的紅樹植物、有趣的軟體動物、千奇百怪的螃蟹等潮間帶生態系統的重要組成部分,帶領大家探索海岸潮間帶的秘密,開啟探秘海洋的好奇心。

同時,他也向大家展示了中國紅樹林保護區分布圖,展示了潮間帶的現狀,呼吁大家身體力行為之所面臨的環境問題而努力。

“其實,我們的潮間帶,有非常多特別有意思的故事,特別好玩的物種,期待大家以后有時間去海邊的時候,不要只挖沙子只玩水,可以多看看海邊的生物。探秘潮間帶,從一點一滴的小事中保護潮間帶。”

廈門東方魚骨藝術館館長林翰冰

04

海魂·魚骨畫

日常生活中,我們對魚并不陌生,但誰會想到平時吃剩下的魚骨,也能變成藝術品?

“化魚骨為藝術品”的藝術家林翰冰,使用魚骨為材料,經過12道工序的處理,創作出一幅幅令人贊嘆的魚骨藝術作品。

林翰冰將講述他與魚骨藝術結緣的故事,一塊魚骨是如何改變了他的一生,告訴大家從一塊魚骨中能看出海洋生物的生存環境,以及海洋環境污染的嚴重性。

他還希望通過魚骨藝術,倡導環保理念,呼吁人們保護生態環境,宣傳海洋文化。

廈門市社科院鼓浪嶼國際研究中心《鼓浪嶼研究》編輯部主任詹朝霞

05

廈門號的故事

詹朝霞用生動的語言向我們描繪了上個世紀,一艘名為“廈門號”的無動力帆船的一場海上傳奇。

三個人,三葦帆,一百二十四天,一萬八千英里,從廈門到紐約。橫跨太平洋,穿越大西洋,讓季風和洋流為他們掌舵,讓星辰為他們指明方向。一艘木質無動力帆船,承載著沃德船長一家的愛與勇氣、詩和遠方,更折射出廈門這座海港城市,讓不同國家之間的愛與包容,揚帆遠航。

Nelson用《The story of Amoy》記錄下“廈門號”如何從天邊像夢一樣朝他開過來,更譜寫出一首永遠流傳于海上的羅曼蒂克史詩。

據了解,此次活動是由廈門市海洋發展局支持,70.8海洋媒體實驗室、近海海洋環境科學國家重點實驗室(廈門大學)和新浪廈門聯合主辦,是2020廈門國際海洋周的重要文化活動之一,吸引了200名觀眾前來現場觀看。同時,活動還在新浪微博、騰訊看點上進行了全程直播,網友可以在線進行實時觀看。

2019年11月,廈門大學地學部與新浪廈門攜手成立70.8海洋媒體實驗室。一年來,實驗室持續推動海洋科學、教育、文化相關人士,參與到海洋科學與文化的傳播中來,共同為公眾海洋意識的提高而努力。

廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室首席科學家史大林教授、廈門大學教授游偉偉為媒體訓練營的同學們頒發了項目證書

今年8月,70.8海洋媒體實驗室還開啟了“海洋代言人”媒體訓練營科普人才培養項目 ,共有28名廈門大學的海洋與環境生態專業學生參與訓練營,策劃了“海洋奇妙物語”、“70.8珊瑚館”等科普專題,并參與了由中國海洋發展基金會主辦、面向內陸地區的“山海相連,乘風破浪”海洋科學公開課、“中法環境月”等眾多科普活動中來。通過每一場科普活動,每一次媒體宣傳,“代言人”們參與策劃,撰寫科普圖文,在項目的執行過程中不斷成長。

新浪福建大區總經理卓傳偉為媒體訓練營學生優秀學員頒獎

21日活動現場,新浪福建大區總經理卓傳偉、廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室首席科學家史大林教授、廈門大學教授游偉偉為媒體訓練營的同學們頒發了項目證書,并特別表彰了8位優秀學員,他們以特別的熱誠、嚴謹的科學素養及優秀的科普策劃作品獲得了榮譽。他們也表示,“科學是有趣的,參與科學傳播更是一件有趣的事情”,未來將更多地投入到科學傳播的實踐中,貢獻自己的力量。

70.8海洋媒體實驗室,也將繼續以創新海洋科學傳播模式、培養新型海洋科普人才、助力海洋科技成果轉化為己任,融合科學與傳播,提升公眾海洋意識。

觀眾感言

今天的talk可謂十分精彩。從分子人類學到藝術,到歷史,很欣喜的看到越來越多的人正在參與到海洋科普中來,不斷拓展著5%以外的知識和可能。王傳超老師從基因的角度為我們展現了人類祖先沿海遷徙、傍海而生的歷史,足夠宏大而浪漫。林老師的魚骨藝術作品創作,對于魚骨污染的嘆息,讓我想起了田野調查時漁民感慨無魚可捕的無奈。更感今天主題意義之深遠。當然了,另外三位老師的分享同樣精彩。

總之,作為一個人類學學生,并且是對海洋人類學持有一定興趣的學生,非常開心地看到自己的學科正在參與到越來越多的對話和科普之中,也祝70.8媒體實驗室和不懂實驗室越來越好,祝70.8talk越辦越好!

—— 北有汪洋

“70.8Talk——海洋科學、人文、藝術談”,全程4小時,聽5位專家從人類學、海洋生物科學、生態環境、藝術、文史多角度講述廈門與海洋的關系,收獲良多。我們可以在王傳超教授的講述中了解“福建連接起大陸和臺灣”,可以透過林翰冰老師的魚骨畫發現海洋的密碼,還可以跟著劉毅學做螃蟹吃飯操愉快地參與科普。

印象最深刻的是陳銘博士講述蜂海綿骨針的發現以及在醫學領域的應用,完全陌生領域的知識經由他通俗的講解,給人腦洞大開的觸動。他所在團隊的奮斗,也是廈門新一代海洋生物學家拼搏的縮影。從這里,可以看到廈門海洋科學和海洋經濟發展的希望。

海洋,開闊包容、生生不息,應該成為廈門最深刻的符號,如此,未來可期。

—— 芯茶

今天下午的70.8 Talk 很精彩,從人類史引入海洋~~海洋中的醫學~劉博士有顏有味的潮汐~~絕美讓人深思的魚骨畫~~嗯,今天非常有收獲!在曾厝安的海風中一直在回想著。

—— 得一個啷

非常有意義的一個下午,讓我和孩子學會了用嶄新的視角,來感知海洋和生命,受益匪淺。

—— 張學不良

掃描下方二維碼

觀看回顧

??

組稿:黃玉霖、林楚浛、盛飛、郭可嘉

視頻制作:李水平