70.8海洋體實驗室

微信/微博賬號:海洋媒體實驗室

海洋代言人帶你

探索地球上70.8%的海洋世界

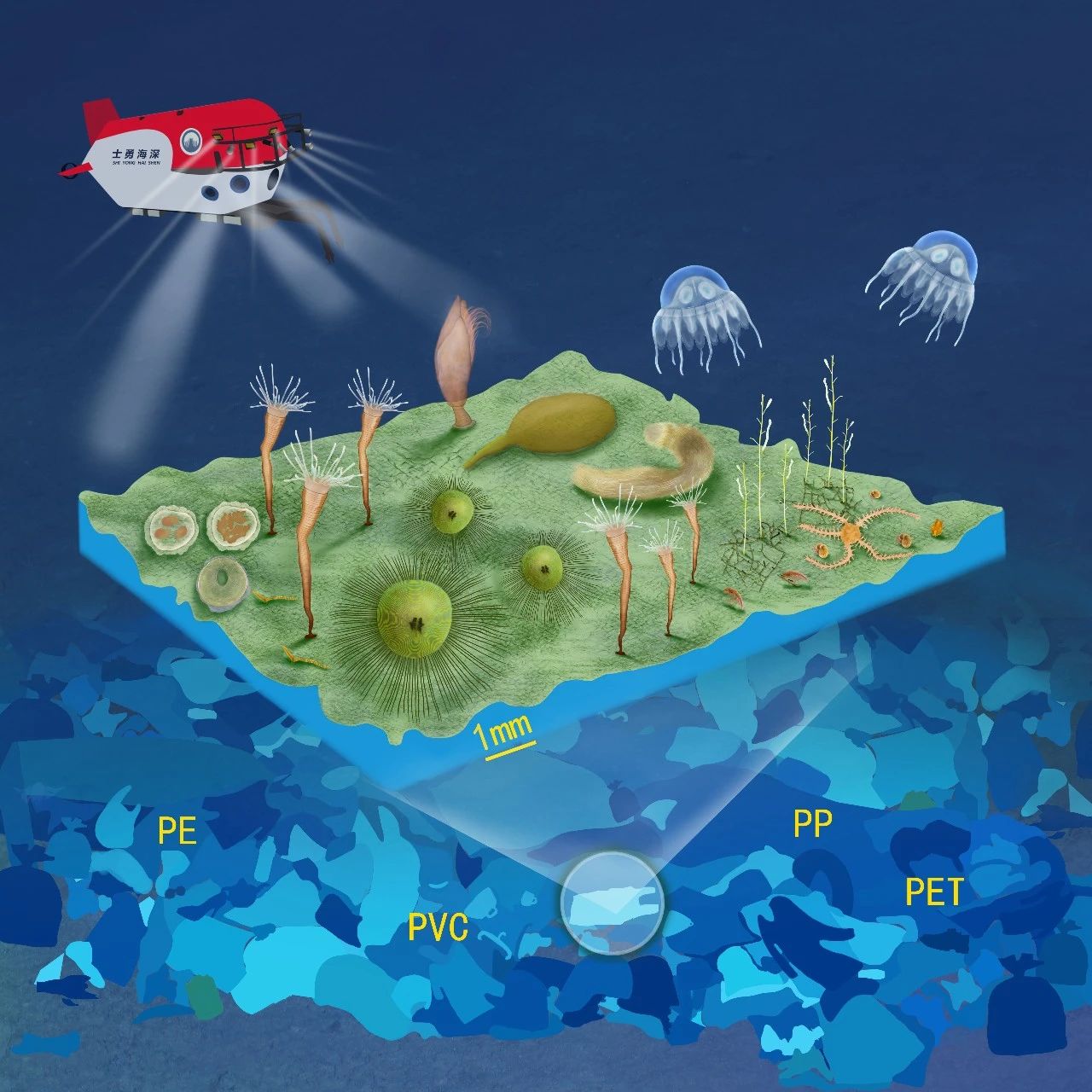

海洋塑料污染已成為最重要的全球環境問題之一,甚至威脅極地與深海海洋環境。近年來科學家在馬里亞納海溝及全球眾多深海峽谷中發現大型塑料污染,引發公眾廣泛關注。

在深海中發現的塑料“綠洲”

最新熱點

近日,來自廈門大學、中國科學院深海科學與工程研究所、西北大學、德國巴伐利亞自然歷史博物館、韓國極地研究所、阿根廷自然博物館等單位的科研人員在《環境科學與技術快報》發表研究論文,題名為 “大型塑料堆:深海海床上的生物多樣性新熱點”。

2021年1月28日,該研究被英國《自然》雜志(2020: 589: 495)遴選為研究亮點報道,并被美國《化學和工程新聞》和英國《經濟學人》等媒體轉載,呼吁海洋環境保護。

該研究共同第一作者為廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室宋希坤博士及2019年碩士生呂明昕,共同通訊作者為宋希坤及中科院深海科學與工程研究所彭曉彤研究員。

據悉,這項研究得益于國內深海觀測平臺的建設與發展,使用了“深海勇士號”載人深潛器在南海西沙海槽9次下潛的樣品、“嘉庚”號科考船在南海陸坡4個航次的對比性樣品,以及“北斗號”科考船在黃渤海采集的參照樣品,在西沙海槽大型塑料堆、南海陸坡零星塑料上均發現附生于塑料表面的生物群落。

此前的研究中發現南海海溝深處積聚的大型塑料堆中,每平方公里的大塑料高達5萬多件。少數塑料表面的文字可見,使用多種外語印刷,這可能意味著在我國的海域中存在外來的塑料垃圾。

此次研究中的部分塑料樣品

深海──壓力大、食物少、沒有光線,是營養匱乏的“荒漠”。但這里并不是看上去那么安靜,深海熱液區、冷泉區、深海冷水珊瑚區、海山、深淵等特殊的生態環境已經在過去漸漸被人們所發現。

這些生物群落具有與海洋上層水體相比,不同的生物種類、生物群落和生態關聯方式。“大型塑料生物群落”作為一處新的深海“綠洲”正在被科學家們揭開面紗。

“綠洲神秘人”的自述

>>>在深海塑料表面發現的底棲生物群落<<<

“我雖然隱居深海,但卻并非老態龍鐘,比起其他生境積年的變換,我誕生的很晚卻成長很快。

自從20世紀初塑料誕生開始,它便云游四方,連大洋最深處的馬里亞納海溝都出現了它的身影,而我,隨著它的聚集堆積而逐漸形成,迅速壯大。

豐富的大型塑料,給原本軟質、不易被附著的海底提供了堅硬的附著點,我因此吸引來很多朋友:有深海真菌、原生動物、海綿、珊瑚、渦蟲、多毛類、腕足動物、軟體動物、甲殼動物、棘皮動物中的49個物種。”

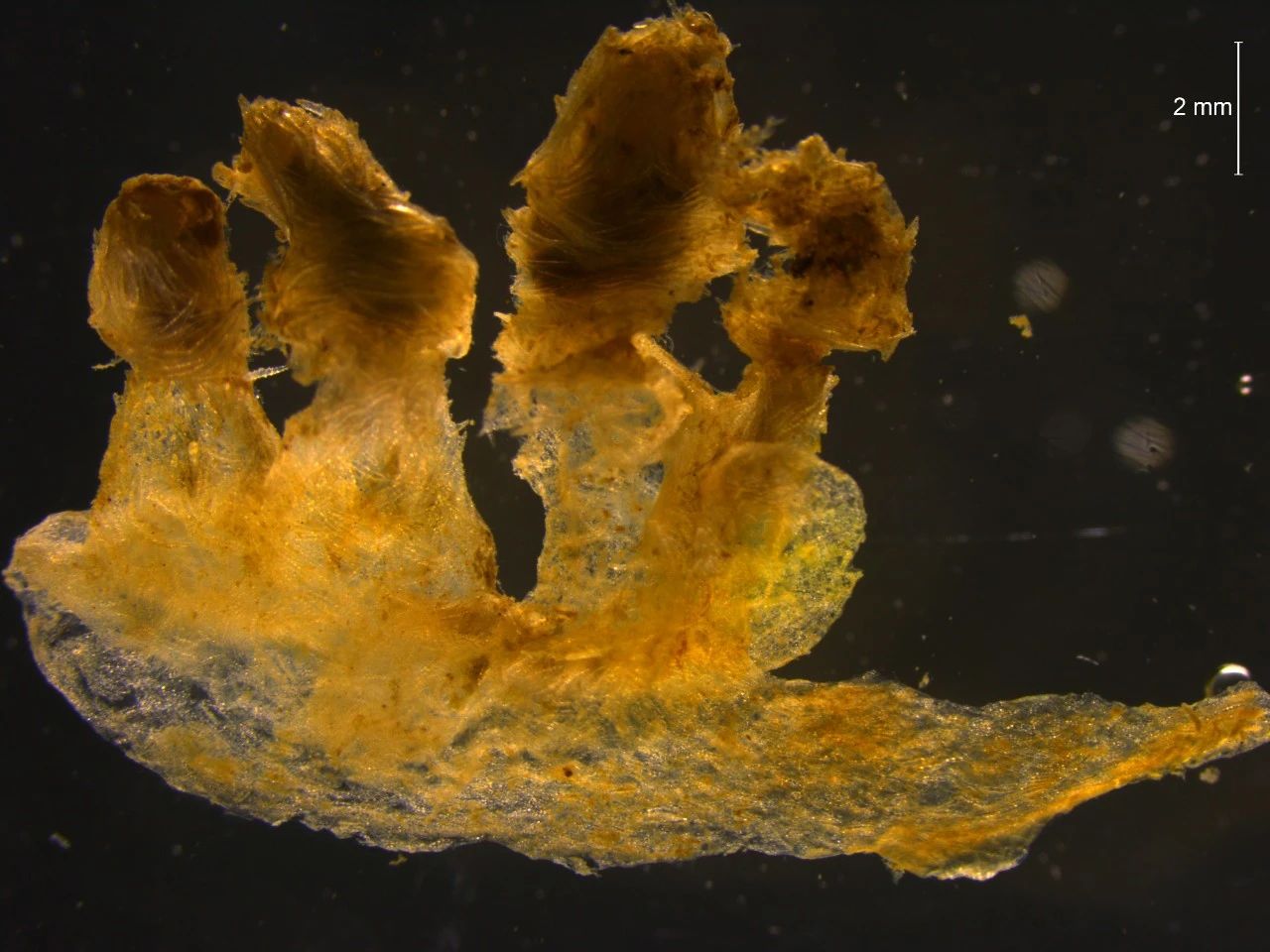

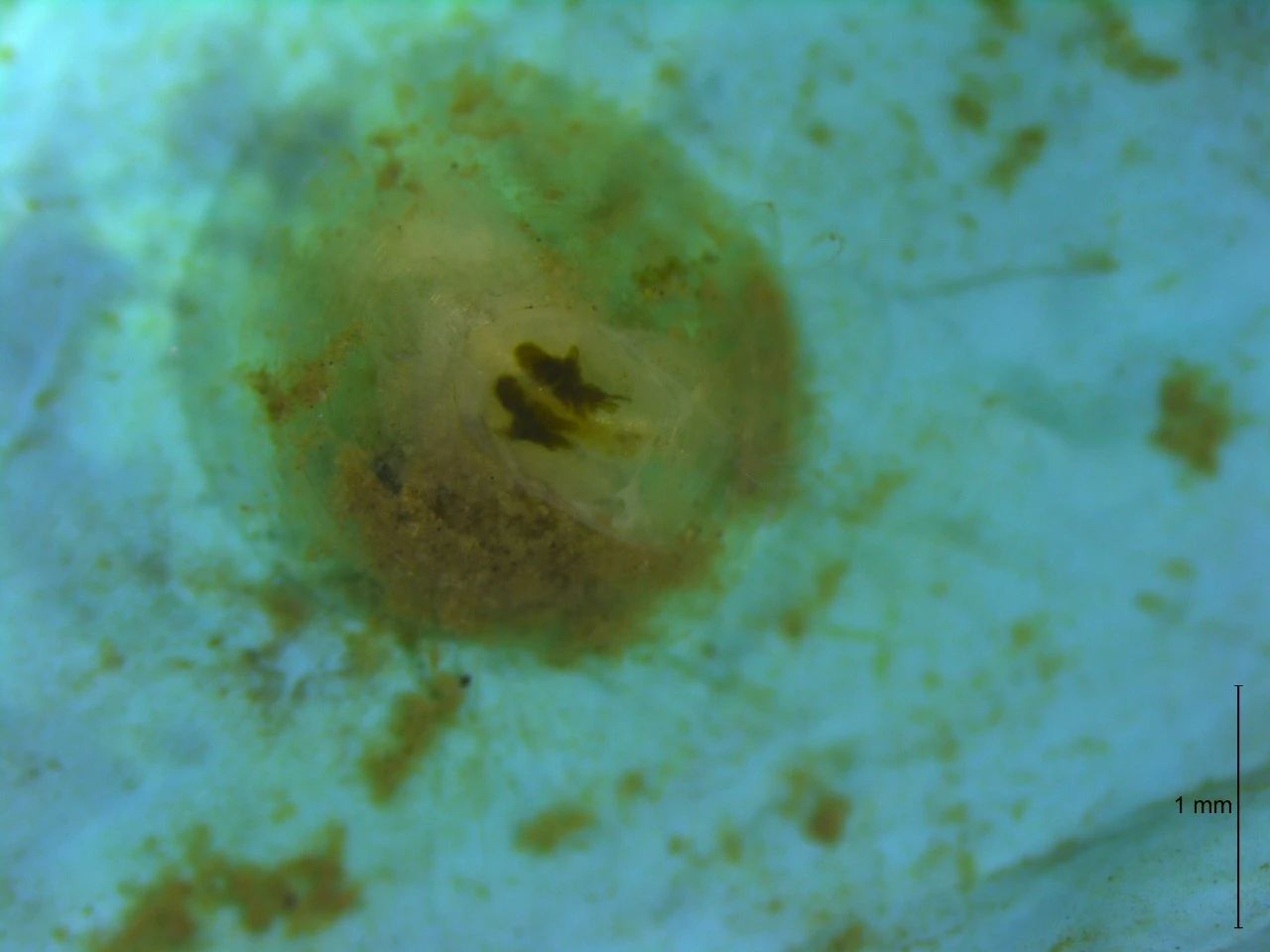

>>>一種冷水珊瑚的四個早期螅芽 <<<

“三種深海冷水珊瑚、兩種溝腹綱軟體動物,甚至有四種貝類和一種特化的寄生扁形動物將塑料上作為繁殖場所──將卵囊產在塑料表面。

其中的一些貝類寶寶是以直接發育的形式成長,不經歷浮游階段,出生時就跟成體非常相似,它們會直接爬行至附近的底質或塑料片上定居,到了產卵期則要尋找塑料或其他硬的基底。”

>>>兩種神似蠕蟲的深海特有無板綱軟體動物——貝類

其體表的外套膜中長滿了骨片<<<

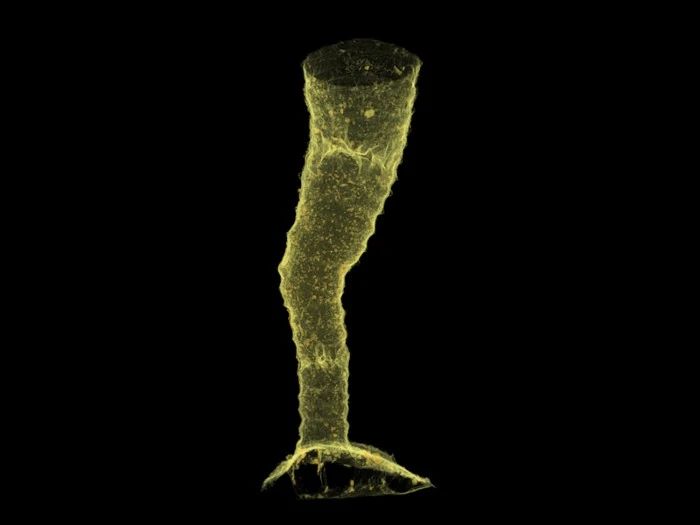

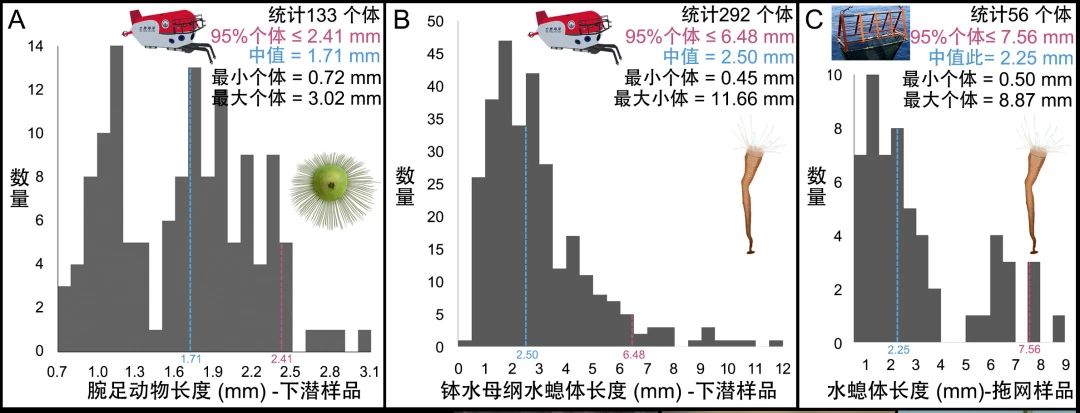

“在我這里人馬最多的老大們是一類缽水母的水螅體以及一種長著貝殼的腕足動物——大西洋盤殼貝,前者被“深海勇士號”和“嘉庚號”在南海海溝和陸坡都采集到了,后者大西洋盤殼貝只在南海海溝中的塑料堆中發現,看來塑料的規模還深深影響著我朋友們的組成和定居。”

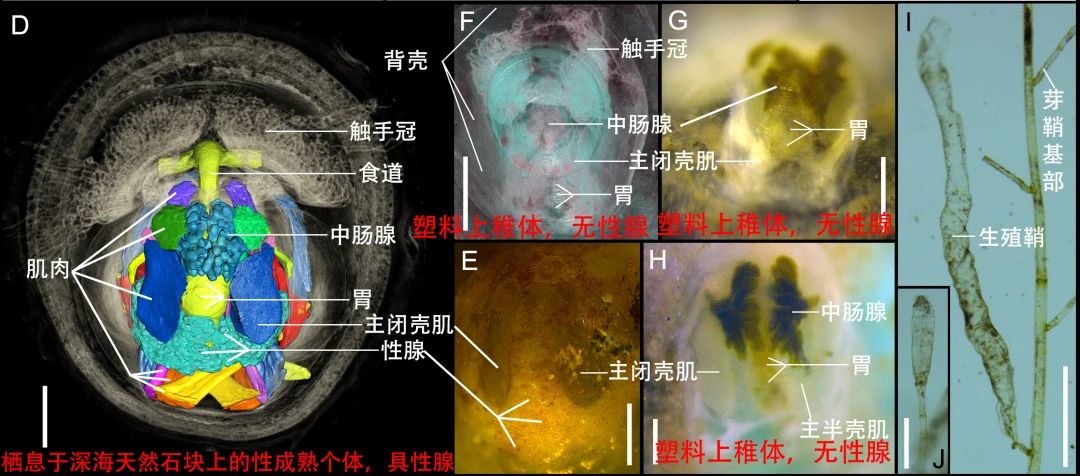

>>>缽水母綱的水螅體的微CT3D圖版登上了《自然》雜志 <<<

>>>大西洋盤殼貝 <<<

“我這里越來越熱鬧,甚至連魚類等大型海洋生物都愿意駐足在這過去一片寂靜的深海海底,這里成為了他們的棲息場所、深水洞穴。新的棲息環境、新的鄰居以及新的生活方式,甚至還可能出現在科學上尚未報道的新物種。”

>>>文章發現的一種水螅蟲綱鐘螅科生物在形態和遺傳上與已知物種不同。它可能最終會被描述為科學上的一個新物種,它是否具有水母階段還是未知的 <<<

“就是我讓深海海底煥然一新,一片新世界的繁榮景象,我就是——深海“塑料生物群落。”

是誰在深海播種這片“綠洲”?

這個嶄新又神秘的生物群落,為寂靜的海底帶來了生命信號,不同以往的生物群落是因為自然界的變化以及生物與環境相互作用而慢慢形成,播種這片“綠洲”的正是地球人類。

傳統的海底冷泉、熱液口、巨型鯨落等高生物量的底棲群落是由化學自養細菌、鯨魚尸體的分解提供能量,而由于“深海垃圾生物群落”是人為形成的,與自然條件沒有長期的聯系,且研究發現,附生于塑料表面的個體大部分為毫米級,即使是放在我們面前,我們也很難直接發現它們,這便意味著該群落很可能主要依靠海洋表層少量的浮游生物初級生產力下降來推動運轉的,這種方式的能量來源對于眾多海底生物來講十分微不足道。

在這種吃不飽、穿不暖的條件下一些腕足生物甚至無法繼續生長、成熟。我們不禁會產生疑問:深海海底峽谷中堆積的大型塑料垃圾成為了海洋底棲生物新的多樣性熱點,但現實真的是如此美好嘛?

夢醒時分,塑料“綠洲”是天堂還是地獄?

原本荒蕪“人”煙的深海海底突然變得生機勃勃,是因為一些海洋底棲固著生物需要附著在硬的物體表面才能夠很好的生長生活,而“遠渡重洋”的塑料垃圾因為人類的不斷排放而聚集在此,這恰恰為生物提供了附著點、提供了家園,甚至一些自由生活的有機體選擇巨型塑料作為繁殖的臨時基質并成功產生繁殖卵,沉寂的海底開始出現定居的生命,一個新的生物多樣性天堂正悄然孕育。

“我是一種扁形動物,這是我的卵繭,我就藏在這個卵繭內部,我在內部產卵。其實我從小寄生在某些深海甲殼動物體內,我成熟時會有異性進來,然后我們一起把宿主殺死,我們是不是有點恐怖?我一離開宿主尸體就爬到了這塊塑料上,快速地在體表分泌硬的卵繭,把自己包裹起來,然后我就可以產卵了,守護著我的寶寶。”

“就當是一場夢。”但這樣欣欣向榮的現象,對于大部分的生物來講其實可能只是一場夢。前面提到,這里主要是依靠表層較少初級生產力的沉降來供給營養,沒有充足的營養來源,生物便無法完成正常發育。所以這個群落中的個體都是毫米級的。

其中只有少數成員能夠完成整個繁殖周期。在優勢“大佬”腕足類群中,沒有發現具有性腺的成熟個體。也就是說它們是“沒有長大的孩子們”,以稚體的形式棲息在大型塑料薄膜上,這可能對于它們的繁殖、擴散沒有任何貢獻,因為它們尚不能完成代代相傳的任務。

雖然造成這種現象的原因還需科學家們進一步研究才能下最后論斷,有可能只是它們附著的時間較短,但還有可能是塑料本身的危害,其硬度的不足會使得不能移動的腕足類動物在生長到一定大小時,就無法在上面進行基本的濾食行為了,只能面對與塑料薄膜分離,并逐漸地死去的命運。

一切仿佛是一個陷阱,誘惑你,當你以為來到了世外桃源,再慢慢殺掉你,而此時你想拼命地活下去,卻發現早已無力回天。

科研幕后:在發現“綠洲”的路上

——“綠洲揭秘人”自述:來自研究人員

>>>研究人員討論現場,左一王雨男、左二宋希坤、左三陳浩宇、右二顧張杰、右一顧依帆<<<

顧依帆

廈門大學馬來西亞分校

中國-東盟海洋學院

2017級本科生

“萌新”科研,收獲頗豐

通過廈門大學“海絲學堂”人才培養計劃和MEL本科生暑期實習獎學金項目,我參與了這項研究。在研究開始前,我十分期待著實習暑假的到來。我和老師們一起出海采樣,跟兩位學姐學習實驗操作,比如提取DNA、PCR等。我遇到的最大困難是提取的一大批DNA樣品在測序驗證后,一個都沒成功。在和老師和學姐商量后改進了實驗方法,終于有一部分成功了!由于我們在馬來西亞分校使用全英語教學,我還負責修改文章的語言。作為本科生,能夠參與這樣的研究項目是十分幸運的。在這一年半中,我體會到了科研工作的艱辛,也被老師和學姐們嚴謹的科學態度所感染。以往我只知道塑料的危害,這次卻在塑料上發現“綠洲”,這提醒著我,在科學研究中必須要拓寬思路!

呂明昕

呂明昕

廈門大學海洋與地球學院

2019級碩士

深深地——震撼與沉迷

當我第一次見到附著在深海塑料上的貝類卵囊時,我就被深深震撼了,沒有想到深海的塑料垃圾已經成為海洋動物“安家繁殖”的場所!隨著我接觸到的材料越來越多,深海塑料上的物種多樣性讓我大開眼界。每每在顯微鏡下分離標本,都讓我很入迷,仿佛在尋寶。把這些毫米大小的生物分離、進行物種鑒定需要耐心、細心,既要了解形態,還要借助分子生物學手段,所以我收獲頗豐。我雖然對海洋塑料污染早有耳聞,但是當我親身去研究它時,才認識到環境保護的重要性。這項歷時兩年半的研究跨越我的本科和碩士階段,對我意義重大。

張曉迪

中科院深海科學與工程研究所

2019級博士生

Hi,我研究深海塑料!

深海所地處三亞,風景優美,休息的時候總是喜歡看著蔚藍的大海發呆。但當我第一次看到深海塑料垃圾堆的視頻時,我震驚了!曾經看過很多報道,說塑料在自然環境中降解要100-200年,那在深海呢,深海沒有陽光、氧氣稀薄、生物密度低,就這些問題我反復與導師探討,最后我選擇專攻深海塑料研究。我想告訴大家,塑料的表面除了會附著生物,也會吸附很多有毒有害物質,而且這個領域的科學們越來越關注塑料的降解。關于深海塑料垃圾的研究之路還很漫長,我們也需要付出更多的努力。

劉茜

劉茜

西北大學博物館

深海印象

我的工作是專門復原寒武紀等地質年代的古海洋環境和各種可愛的古生物。在這項研究中,我以藝術家的視角,把這個生機盎然的深海群落展示給讀者,這是我對深海的第一印象,也是我第一次復原現代海洋。很難想象,圣潔的生命搖籃中有如此奇異的景象。但同時它也在警示海洋環境的保護刻不容緩。海洋保護離不開我們每個人的努力!

顯然,科研團隊發現的這一切,是藏匿在深海之中、不為人知的秘密,似乎這里的生物在接納這份來自人類的“禮物”,它們試著變廢為寶,在這些塑料片上開發另一個生物多樣性的天堂,所以我們就能獲得“塑料自由”了嘛?當然不是,塑料在海底被降解的速度比陸地上還要慢得多,即使被降解還有微塑料的問題亟待解決,這些都終將有一天它會以另一種更直接的方式展現在人類面前。

來自深海的秘密正在被科學家解密,那么行動就要看你啦!我們一起減少一次性塑料制品的使用!

撰文:張效琬

科學顧問:宋希坤

總編:70.8海洋媒體實驗室

-END-

(本公眾號內容未經允許不得轉載)