號外號外!這一期的海洋重器,我們邀請到了神秘的“‘嘉庚’號天團”!,這可是千載難逢的機會!

“嘉庚”號?不就是那艘藍色科考船嘛!她有兄弟姐妹了?

當然不是,今天就讓這艘海洋重器背后的團隊,為我們揭開不一樣的“嘉庚”號吧!

2017年4月15日,“嘉庚”號正式由廣船國際交付給廈門大學。1800天的等待,近百年的希冀,廈大人逐夢海洋的心愿終于在這一天得以實現。她的建成,標志著廈門大學成為國內第一所擁有完全知識產權科考船的綜合性高校。

這艘夢想之船由Glosten公司和中國船舶七〇八研究所聯合設計,交由廣船國際建造。而其“嘉庚”之名,是由廈門大學的全體師生、海內外校友和社會各界人士們的一致票選所得。

百年前,秉持著“力挽海權,培育專才”的海洋初心的陳嘉庚先生回國興辦教育;百年后,“嘉庚”號帶著校主的初心馳騁于遠海大洋之上,將廈門大學的海洋學科建設和海洋人才培養同建設海洋強國的國家戰略緊緊地聯系在了一起。

這艘船不僅承載著廈大人的百年夢想,也成為了許多科研人員在海洋科學調查方面的“理想伴侶”。她究竟有什么魅力呢?

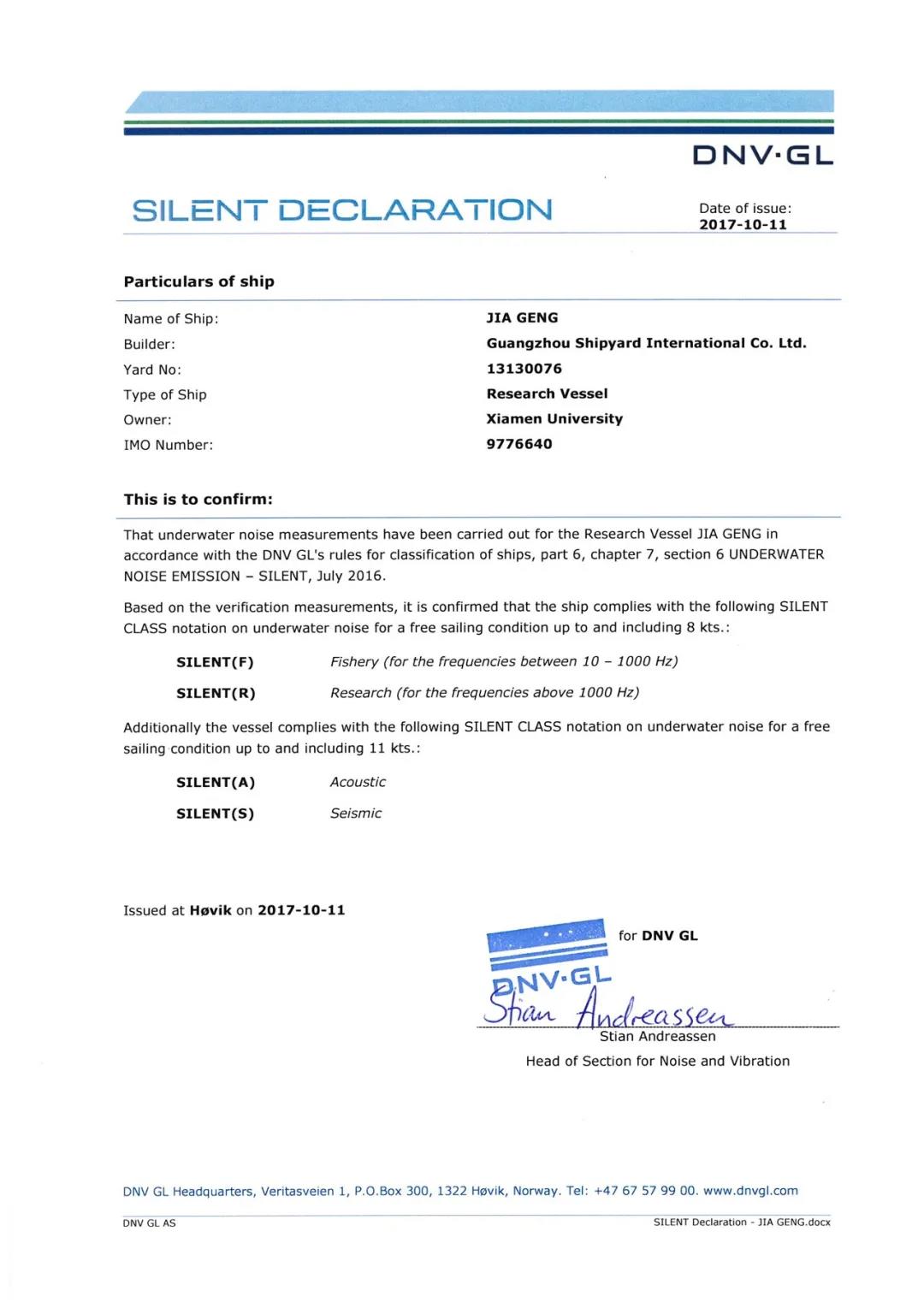

“嘉庚”號是目前中國最安靜的科考船之一。

“嘉庚”號雖有3000噸級的龐大身軀,但卻可以利用衛星差分GPS和各類姿態、氣象傳感器數據,通過系統高度智能化的計算,自動協調船艏和船艉的側向推進器、主推進器及船艉舵葉實現受力平衡,讓船體穩穩“停”在預定坐標位置。

這枚“定海神針”,讓“嘉庚”號在1.25-2.50米高海浪的襲擊下,偏移距離甚至不會超過1米。

作為一座海上重器,“嘉庚”號裝備了各種各樣的海洋科學探測設備與系統。龐大且豐富的“武器庫”保證她可以開展水文、化學、生物、地質、地球物理、大氣和相關交叉學科的實時、同步觀測和現場科學實驗研究。

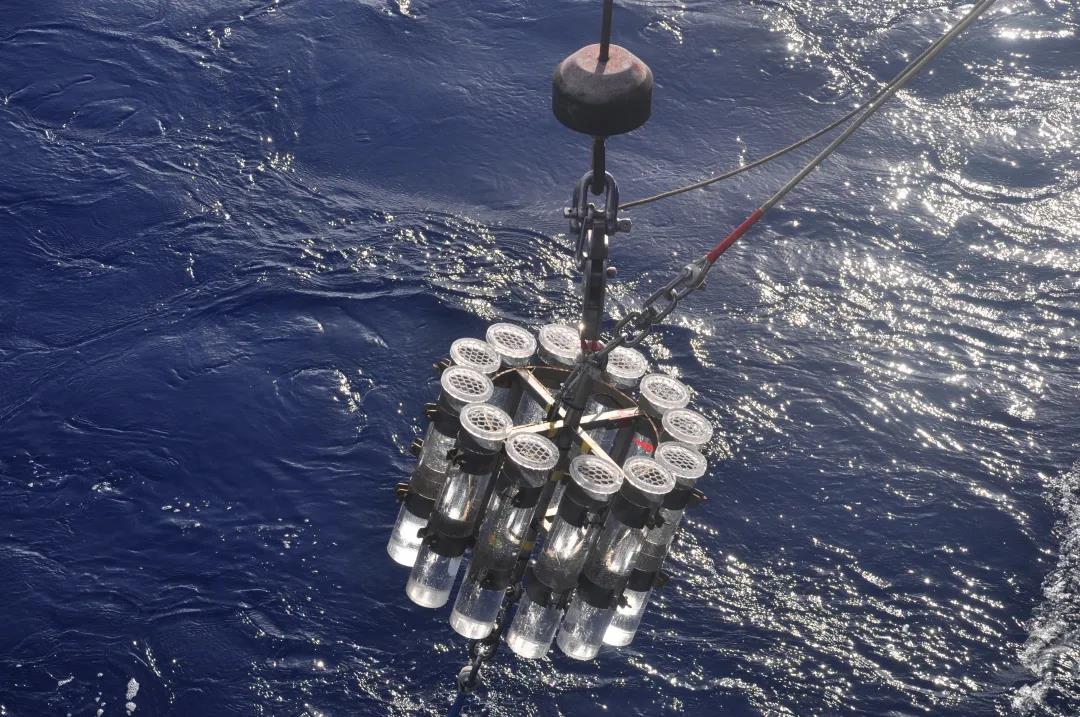

海水樣品是海洋科研的基石之一。依賴于“泰斯”采水系統,“嘉庚”號能輕松采集到的不受外界痕量金屬沾污的海水樣品。這也是我國首套、也是迄今為止唯一符合國際GEOTRACES標準的超潔凈痕量元素專用采水系統。

除了潔凈采水系統外,“嘉庚”號通過在船底優化集成了一系列地球物理調查設備。這些設備作為“嘉庚”號的火眼金睛,能夠在漆黑的深海里探測海底地形地貌、沉積物淺地層剖面、水體生物量等信息。

當然,以上這些還只是“嘉庚”號科研“武器庫”的“冰山一角”。MVP自動檢測、記錄和儲存不同深度海水的實時溫度、鹽度、深度以及其他科學參數;ADCP隨船走航,觀測各層海水的流速和流向;完備的甲板作業支撐裝備使各類科學探測設備可以精準的下放回收;多普勒天氣雷達更是大大提升了“嘉庚”號掌握遠距離高空天氣系統實時狀況的能力……

除了有這些科研設備之外,“嘉庚”號上也為科學家提供了足夠的實驗空間。

“嘉庚”號固定實驗室總面積達407平方米。根據功能需求,可劃分為主實驗室、電子實驗室、潔凈實驗室、濕實驗室、通用實驗室、大氣實驗室和資料處理室等,足以保障“一次航行,多學科探查”。

投入運行四年多來,“嘉庚”號的足跡從南海一直延伸到太平洋,在旅途中,她也結識了許多伙伴。

剛“出生”,“嘉庚”號就三次征戰南海,為廈大海洋人進一步研究我國最大最深的邊緣海提供了最有力的支持。

4月,“嘉庚”號結識了兩位新伙伴——與法國 Tara 科考帆船聯合開放,吸引了近萬人人到場參觀。

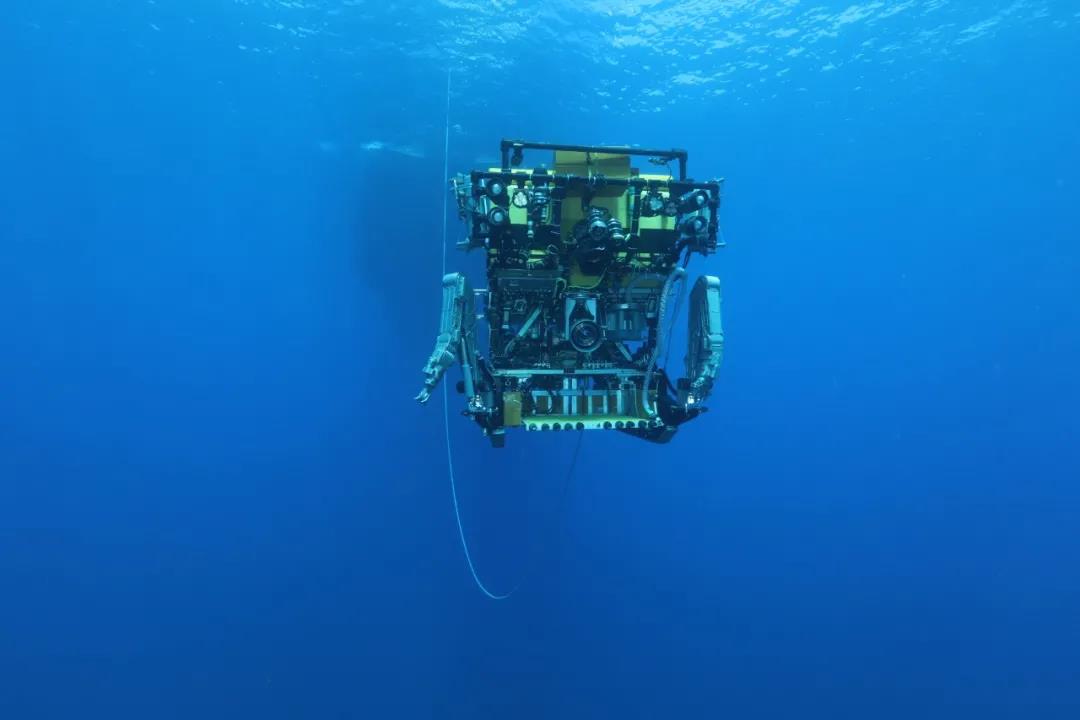

隨后,攜手“世界上最能干的科學潛水器”ROPOS ROV,再一次來到南海。在與ROPOS的完美配合下,“嘉庚”號上的科學家們終于如愿以償,在3850米深處自由探尋南海。

● ROV探秘水下

● ROV探秘水下

也是在這一年,“嘉庚”號第一次迎來了由廈門大學海洋學科的本科生組成的科考航次“海絲學堂”,從此之后,她的名片又多了一個角色:未來海洋科學家的特殊教室、培養搖籃。

“嘉庚”號作為中國第一艘停靠馬來西亞的科考船,在巴生港舉辦公眾開放活動,并攜手廈門大學馬來西亞分校、中國-東盟海洋學院,共同開展第二期“海絲學堂”計劃,首嘗國際合作開展海洋人才培養新途徑。

當新馬兩國學生在南海唱響“致吾知于無央、充吾愛于無疆”的廈大校歌時,似乎看見了往昔校主輾轉往返于星洲與祖國的身影,聽見了當年校主為籌辦廈大發出的“民心不死,國脈尚存,以四萬萬之民族,決無甘居人下之理”的吶喊。

疫情洶涌來襲,但“嘉庚”號在綜合研判疫情防控形勢與充分做好防疫準備的前提下,于國內高校科考船中率先出航,并同廈門大學附屬翔安醫院、東海第二救助飛行隊在廈門海域開展“海-陸-空”聯合疫情防控應急演練。

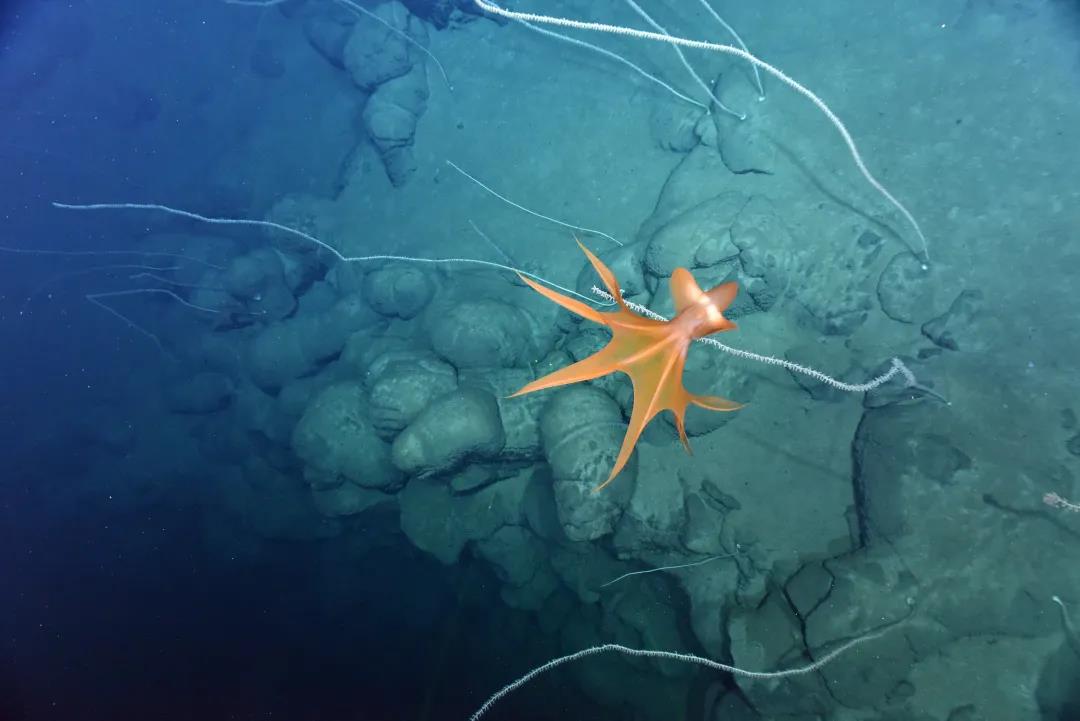

4月,南海航次全面調查了南海泥火山,多學科交叉配合,圓滿完成任務。隨后,正式啟動了“嘉庚號海洋大講堂”項目,讓中小學科學教師全程參與海上航次,講解科學發現。

盛夏時節,“嘉庚”號又刷新了自己單航次的記錄——長達51天的海上連續工作。9月的國家自然科學基金共享航次扛住了臺風“紅霞”的巨大壓力,仍保質保量地完成計劃內作業內容,積累了大量觀測數據。

百年以來,從一塊小舢板,到實習船海洋一號、二號,再到如今安全、高效、先進的科考船,廈大海洋人終于圓夢。從ROV合作,到“海絲學堂”教學實習,再到出征西太,探秘南海泥火山,“嘉庚”號還將解鎖更多的海域,搜集更多“航海拼圖”。她滿載著百年廈大,百年海洋的求索精神與熱血青春,向著大洋深處慢慢駛去,為廈門大學海洋學科的建設發展賦能,助力廈門大學服務“海洋強國”和“一帶一路”的國家戰略,為高端海洋科學研究與人才培育助一臂之力。

編輯:林喆瀅、李依睿

審核:王海黎、黃家駿

總編:70.8海洋媒體實驗室

出品:廈門大學海洋與地球學院、

近海海洋環境科學國家重點實驗室、

廈門大學科考船運行管理中心