70.8海洋媒體實驗室

2021年9月12日,疫情開始在廈門蔓延。

9月17日,廈門累計報告確診病例92例,判定密切接觸者3360人,次密切接觸者3453人。

就在這一天,廈門大學海洋與地球學院的楊老師的女兒,意外成為了3453個次密切接觸者中的一個。接到通知后,作為女兒的陪同者,楊老師也被當做次密切接觸者,開始了為期兩周的酒店隔離生活。

楊老師和女兒隔離的酒店

盡管一切來得很突然,但楊老師表現得很淡定,甚至直言“老實說,比我平時工作來得輕松”。

晚八點接到通知,八點五十集合,十點抵達隔離點,一場突如其來的夜間奔波,一次前所未有的抗疫經歷,如何能輕松呢?

也許,所有的輕描淡寫,不過是一個海洋科研人在經年累月的工作中沉淀下來的從容與樂觀。

未知的挑戰

何處不相逢

時間回溯到9月17日。

晚上七點左右,手機突然頻繁地震動,手機界面的通知欄一直在刷新未讀消息提醒,打開滿是紅點點的微信,楊老師看到了女兒班級群的家長討論——

有家長接到老師電話,班里的一位同學升級為密切接觸者,全班同學一并升級為次密接接觸者,孩子由一名家長陪同到學校集合統一前往定點酒店隔離。

“剛看到這些信息,我是將信將疑的。加上信息不是老師發的,我其實還是抱有一點僥幸心理,希望不會接到電話的。”

半個多小時后,隨著一個陌生來電,消息被證實了。來電者甚至來不及做自我介紹,在確認了楊老師的身份后,簡單說明了情況和要求,就匆匆掛掉了電話。

“既然這件事已經實錘了,那也沒什么可討價還價的了。”父女二人馬上收拾行李,前往學校集合。

就在不久之前,隨著廈門疫情的擴散,新病例逐步被排查出來,隨之開展相應的流行病學調查,密接、次密接逐步被確定。

楊老師女兒班里的一位同學被判定為次密接,后又升級為密接。根據溯源,這位同學與病例的接觸時間是小學停課前,就這樣,他在不知情的情況下到校上課。

雖然孩子們在校期間都嚴格做到佩戴口罩進行防護,但按相關規定,班級的同學們都被確定為他的密接。同學們的密接等級也就跟隨這位同學密接等級而改變,從次次密接轉為次密接,進而需要進行定點隔離。

隔離酒店的防疫設施

事情發生得太過突然,楊老師說,沒想到自己會成為定點隔離人員,恐懼談不上,但有一點點擔心。不過,事情已然發生,擔心也是無謂的,不如帶好必需用品,配合政府管理和醫療檢測,安心等待風浪過去。

隔離期間,楊老師始終保持著自己的日常作息習慣。早晨六點三十五分起床,洗漱、燒水、喊女兒起床……生活好像也沒有什么不同。

更何況,即使是在平常的日子里,楊老師要面對的生活瑣事和工作難題也不少。

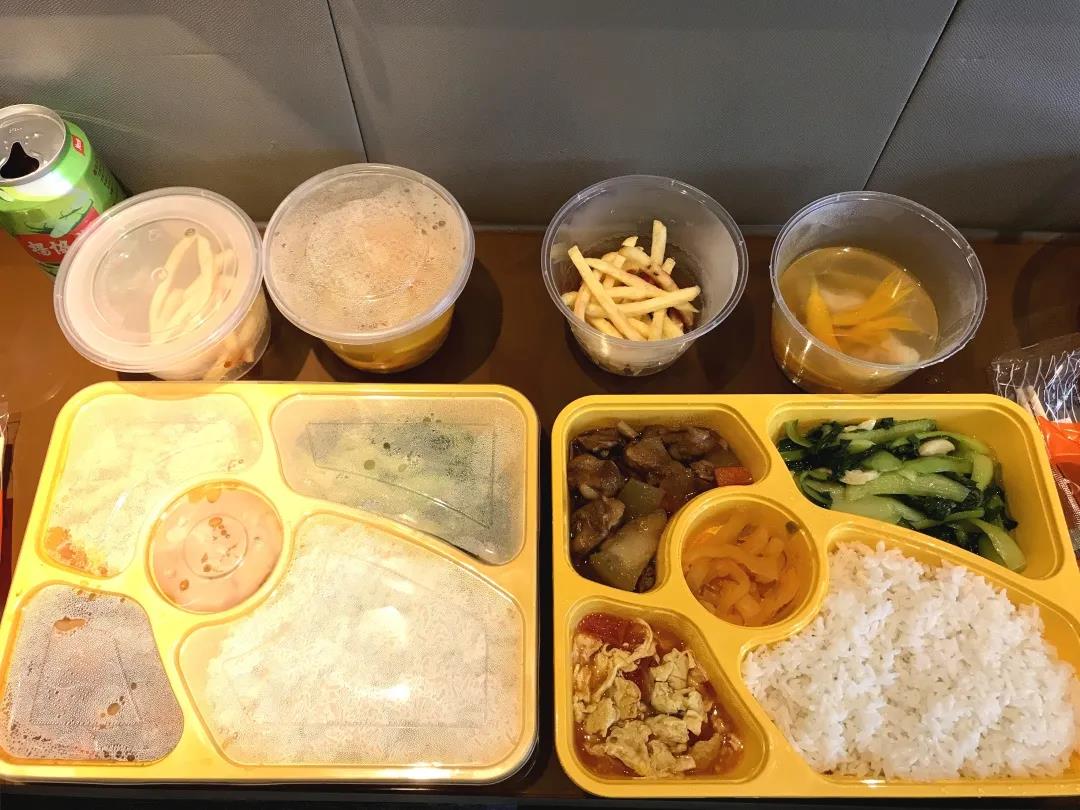

酒店隔離的一日三餐

作為一個科研工作者和教學人員,工作中的未知與突發狀況是不可避免的。疫情以來,楊老師每天帶著大包小包地在翔安隧道來回奔波,往返學校與家之間,只因擔心第二天會因為各種原因而宅家上班。

所以,即使是來到集中隔離點,楊老師依然保持著一顆平常心。

科研這條路

甘于寂寞而求索

“我想我比較淡定的原因,離不開我從事的海洋科學工作。”提及隔離的感受,楊老師如是說。

從2000年成為廈門大學海洋學系的本科生至今,楊老師已經是一個與海洋科學結下21年緣分的科研人。回憶起第一次出外海的經歷,他仍然記憶猶新。

2006年初夏,剛剛成為研究生的楊老師隨著“延平2號”前往臺灣海峽。第一次離開廈門近岸,眼前嘉庚建筑群一點點淡出視野,背后是一望無際的大海,對于楊老師來說,一切都那么新鮮。

在那個諾基亞還是“大佬”的年代,船上沒有手機信號,海上的生活,無異于與世隔絕。“眼前的海水漸漸由綠變藍,陸地從視線里消失得無影無蹤。在茫茫的海上,只有不時出現的海鳥相伴。”

“延平2號”科考船

臺灣海峽的夕陽

和想象中漫游海洋不同,船上的生活節奏很快,干起活來不分晝夜,每天好像除了吃飯睡覺就是采樣作業。

當然,除了日復一日的枯燥與辛苦,折磨人的還有暈船。

暈過船的人都知道這是種什么滋味,隨著海況的不斷變化,楊老師也沒能幸免。但在海上作業,不可能因為暈船就上岸,于是他只能吃了吐,吐了吃。即便躺在床上,也并不能減輕多少痛苦。

更倒霉的是,楊老師的床鋪方向正好與船的行進方向垂直,只要海況稍有不佳,船就左右搖晃得厲害,腦袋不停地充血、失血。

哪怕現在回憶起來,他仍心有余悸:“那種感覺真是無法形容。”

同年年底,楊老師再一次出海科考。這一次的航程在冬天,由于天氣影響,科考船多次靠港避風,任務執行難度大,最長的一次海上連續作業超過了兩個星期。

兩個星期,對于當時的楊老師來說,是一個難以跨越但必須跨過的坎。

海洋科考遠不如海底世界五彩斑斕。長時間漂在海上,沒有信號,沒有消遣,人容易煩躁,甚至胡思亂想。初次“上海”的楊老師便是如此,一旦手里的工作停滯下來,心里就開始發慌。

北部灣偶遇海豚

楊老師在北部灣進行浮游生物采樣作業

科研工作是一條只有少數人走的路。選擇科研,就意味著數十年如一日,與孤獨為伴,埋頭苦干。楊老師說,那時自己沒有想到,未來真的會繼續從事海洋科學工作。

直到后來走上工作崗位,在一次次出航中磨練出越來越強大的內心,積累越來越豐富的經驗,他一路見證了中國海洋科考的飛躍,也見證了自我的成長。

路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。

難熬的日子里

笑看云卷云舒

隔離的生活多少有些無聊,但楊老師還是很快地找到了解決之道。

多年的出海經驗告訴他,保持有規律的作息和有節奏的工作,是保持內心平靜的有效方法。一日三餐,規律作息,一個照常工作,一個上網課、做作業,父女倆自得其樂,空閑時還一起看看新聞。

但是,畢竟是小孩子,隔離的第二天,女兒就哭著嚷著要回家。為了排解女兒的郁悶,楊老師陪著她通過酒店提供的外賣和快遞轉運服務,買了好些零食和飲料。

零食和飲料送來了,小女孩開始饒有興致地把它們放進衣柜,像模像樣地開了一個“零食商店”。有了這個“零食商店”,小女孩的隔離生活變得有趣了許多。后來,這件事被她寫進語文隨筆里,還獲得了老師的點贊。

楊老師女兒的“零食商店”

對于楊老師來說,在枯燥的日子里自得其樂、保持平靜,已經成為了他的一種能力。積極樂觀的心態,是科研人在失敗里愈挫愈勇的法寶。

隔離的第八天,留在學院里維護實驗生物的同學幫楊老師喂好了魚,他養的那只龍蝦寶寶也再次蛻殼了。疫情在一天天向好,他和女兒也很快就可以結束隔離,重返校園了。

“到時見!”楊老師在日記里充滿期待地寫道。

而如今,廈門也已宣布解封了。

Tips:

什么是密切接觸者?

與疑似病例或確診病例有如下接觸情形之一者屬于密切接觸者:

1.與病例共同居住、學習、工作或其他有密切接觸的人員。

2.診療、護理、探視病例時未采取有效防護措施的醫護人員、家屬或其他與病例有類似近距離接觸的人員。

3.病例同病室的其他患者及其陪護人員。

4.與病例乘坐同一交通工具并有近距離接觸人員。

5.現場調查人員調查經評估認為符合條件的人員。

撰文:楊老師 / 張凱帆 / 劉思琦 / 王思溱

排版:張凱帆

資料來源:楊老師

編審:

70.8海洋媒體實驗室

出品:

廈門大學海洋與地球學院

- END -