“偉大出自平凡,平凡造就偉大”,每一個平凡崗位上辛勤工作的普通人,匯聚成廈門大學不平凡的事業。我們推出“喜迎二十大 廈大這十年”之“看見平凡”欄目——注目這十年來立足崗位、盡心盡責的廈大人,用平凡的語句記錄他們的故事,致敬這些平凡而閃光的力量。今天,我們推出“看見平凡”第14期,一起來認識這位熱愛講述海洋故事的廈大小哥。

海洋生物“能不能吃?好不好吃?怎么吃?”這是吳昊昊日常被問到最多的問題。

“這常常令我哭笑不得。”作為一名科普工作者,在吳昊昊看來,海洋和大家的距離太“遠”。想要把“遙遠”的海洋帶進普通人的生活中,他已經努力了8年。

去年從廈大博士畢業后,吳昊昊留校專職從事科普工作。此外,他還有另一個身份——擁有近20萬微博粉絲的科普“大V”。

從本科到博士,吳昊昊都在海洋生物領域“一條路走到底”,但最初他是被調劑到這個專業的。

“學這個專業,以后該不會就當‘漁民’吧?”大一時的他一度迷茫,成績也亮起了紅燈。

直到大二開始接觸專業課,他才真正感受到這門學科的魅力,“世界上竟然有這么多種不一樣的魚!”

而走上科普之路的契機,源于吳昊昊在逛一些社交平臺時,常看到網友五花八門的問題,自己恰好可以利用所學知識進行回答。

比如,有個問題涉及幾十個魚字旁的字,網友問“這都是什么魚?”為了完成這項“魚類鑒定”,他花了三四天時間,根據魚的科目一一分類,得以作答。“這很有意思,也很有成就感。”吳昊昊說。

熱愛海洋生物的吳昊昊,平時還熱衷于收集海洋生物元素的周邊產品。他的衣柜里就有許多“魚”印花的襯衫、T恤,這都是他特意“淘”來的。

2018年,吳昊昊第一次遠洋出海,跟隨“嘉庚”號對南海深海展開科學考察,并策劃和主持了一場“千米深海直播”。

在南海水深3558米的海底,借助水下機器人,他觀察到了自己一年多前曾在某篇科普文章中寫過的——可愛深海精靈“小飛象章魚”,這種感覺像是經歷了一場“久別重逢”。

他也將拍攝到的高清視頻分享到了社交平臺,讓更多人能直觀地“體驗”深海。有網友評論:“乍一看,還以為是動畫片,太鮮活了!”

2018年的南海航次結束以后,以此次南海航次所見所聞為故事主線,吳昊昊撰寫了科普讀物《中國大科考系列繪本》9冊中的3本,于今年7月正式出版。

寫書并非易事,吳昊昊為此跨學科地學習了船舶制造等專業知識。此外,由于受眾是兒童,具體的表述就得既嚴謹又生動。

繪本出版后,“平時不愛看書的家妹也很喜歡,甚至拿到學校和其他小朋友分享,我感到做這件事是有意義的。”

“有小朋友告訴我,以后也想成為海洋生物學家。”吳昊昊說,“自己的科普真正鼓勵到了別人,這種感覺真的很神奇。”

“很多人對海洋抱有浪漫的想象,但對它的了解卻很片面。在海洋科普領域,我們還有很多事情可以做。”

隨著短視頻的興起,吳昊昊和三位同樣學習海洋生物專業、熱愛海洋科普的碩博士一起創建了“海洋禿頭精聯盟”。他們四個人將科普融入有趣的vlog(視頻博客)中,通過短視頻在B站、微博等平臺分享海洋生物知識。

科普作家協會會員、外文專業書譯者、《一站到底》節目周冠軍……標簽眾多的吳昊昊對自己的定位卻是“幸運的普通人”。

除了自己做好科普,他還熱衷于邀請身邊的人加入這一陣營。

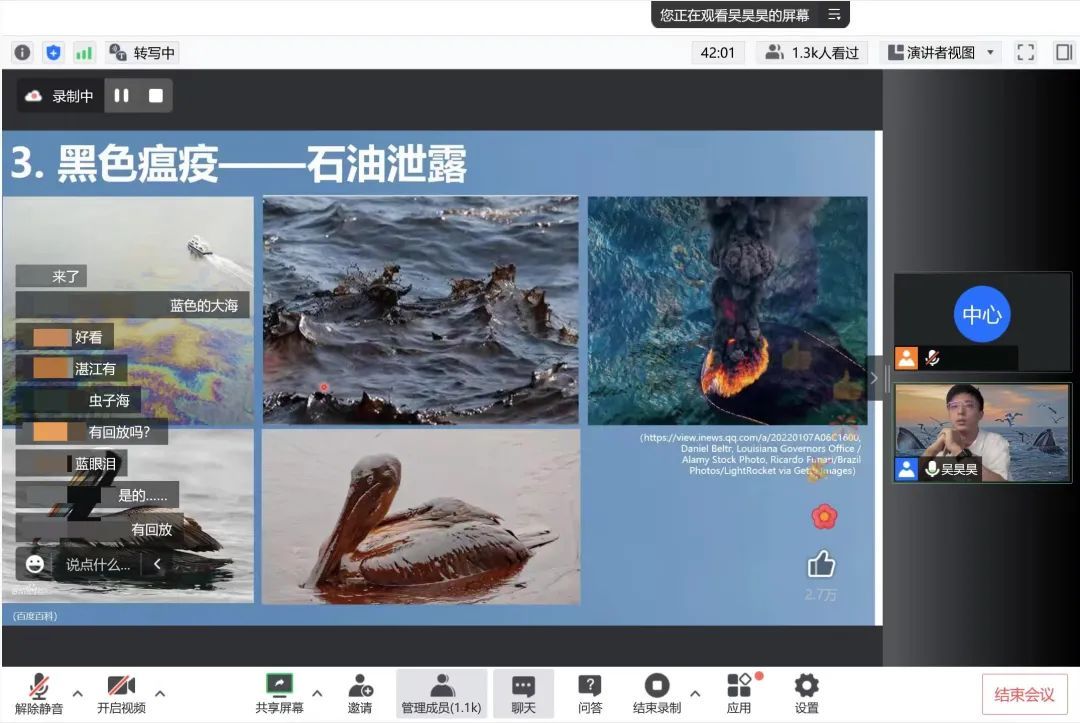

上個月,吳昊昊開展了幾場“千人課程培訓”,向即將參加云支教活動的3000名大學生志愿者科普海洋知識。

而這些大學生志愿者隨后再與偏遠地區的中小學生結成對子,一對一地在線上向中小學生們講述學到的海洋知識。

“我一個人的影響力終究有限。希望能有更多伙伴加入進來,一起把海洋故事講給更多人聽。”