70.8海洋體實驗室

“小時候,我常伏在窗口想

——山的那邊是什么?

媽媽說,是海~”

或許西部地區的孩子未曾見過海洋,

但他們從未停止渴望。

海洋圖書館播撒“藍色種子”

圖片來自中國海洋發展基金會

為了幫助他們實現海洋夢,自2017年起,中國海洋發展基金會在貴州、江西、四川、湖南等13個省份捐建27座“海洋圖書館”。基金會還定期舉辦海洋夏令營,海洋知識競賽等活動,幫助同學們認識海洋。迄今,已有8.14萬余名學生受益。這次,中國海洋發展基金會攜手70.8海洋媒體實驗室發起“山海相連乘風破浪”海洋科學直播公開課,讓同學們與科學家面對面交流,感受海洋魅力。

這一次直播課,我們將帶領大家一同來認識海洋垃圾微塑料。

圖片來源:上海億角鯨海洋研究中心

圖片來源:

Martin,2019;Katija et al., 2017;Cole et al., 2013

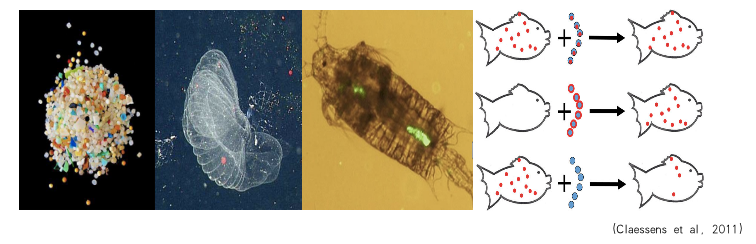

微塑料來源廣泛,人們平常使用的塑料產品經過磨損、光照等作用就會生成微塑料。其肉眼不可見卻又無處不在,也被稱為海洋中的PM2.5。 目前科學家已在海洋、淡水、土壤、大氣等各類環境中發現了微塑料的存在。魚類、鳥類的腸道也不可避免地檢測出了微塑料。

那么,人體中是否也存在微塑料?我們應當怎樣減少海洋中的微塑料?有什么新的技術,能更加高效地捕獲海洋塑料垃圾么?

蔡教授讓你猜猜

我們吃了多少微塑料?

蔡明剛

廈門大學教授、博士生導師

中國第三、第五次北極科考隊員,帶領團隊先后10多次深入南、北極,研究海域涉及中國近海、全球大洋及兩極地區,開展海洋污染研究。同時,他也是一名青少年科技傳播者和科普特約撰稿人,是知名節目《科學隊長》主講人、福建省閩江科學傳播學者,上海科普大講堂主講人、廈門演武小學科技團團長。

微塑料去哪兒了?海洋垃圾又該如何捕獲?9月14日,中國海洋發展基金會攜手70.8海洋媒體實驗室發起了“山海相連乘風破浪”海洋科學直播公開課。廈門大學教授、博士生導師蔡明剛,為陜西榆林橫山中學的師生及網友們在線解密微塑料。公開課通過微博、一直播、微信看點平臺同步直播,吸引了近12萬網友觀看,微博相關話題閱讀量超73萬。

陜西榆林橫山中學的師生在線觀看海洋科學公開課

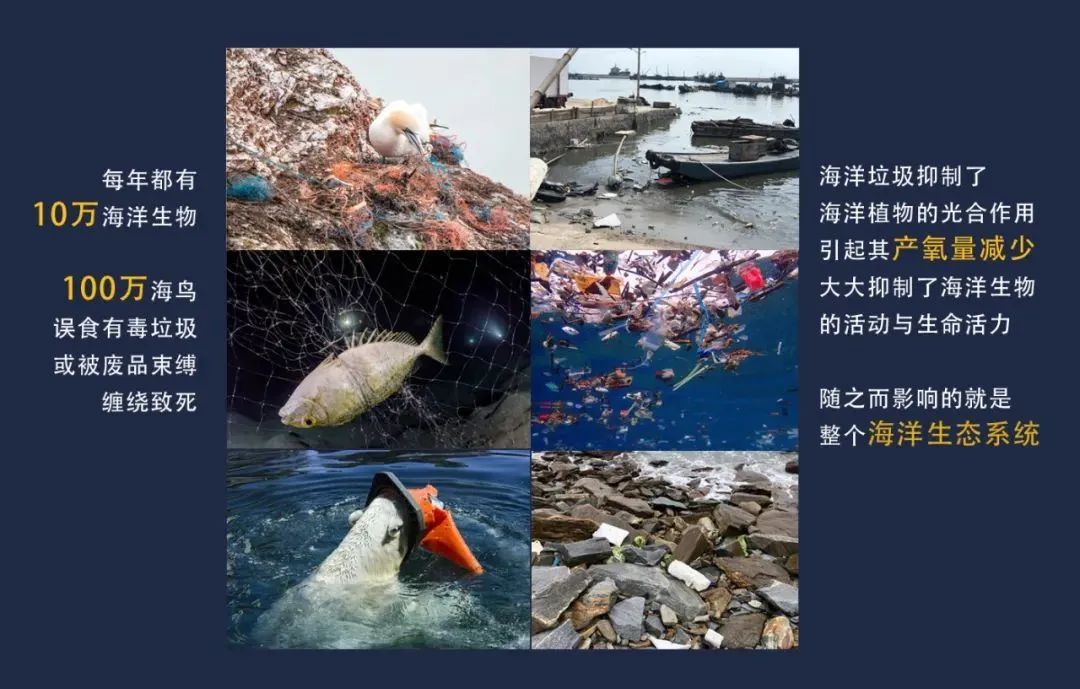

“在黑暗的海洋里,有非常美麗的生物,但同樣我們也可以看到,在生物之外,還有其它的塑料垃圾。”蔡老師通過一段視頻,將話題引入海洋中的塑料垃圾。

“如果我們把自己想像成一條魚,我從水底下往上看,這個時候,你發現什么呢?我上面居然有這么多塑料垃圾。”

隨著人類塑料的快速增長,據預測,到 2050 年,全球海洋塑料垃圾的數量將超過魚類,成為海洋中“人口”最多的住戶。

“今天我給大家介紹一個新的名詞,叫做海洋的微塑料,我們把它稱為海洋的PM2.5。”

一般學術界將其定義為<5毫米 尺寸的塑料顆粒。其主要來源有兩種:初生微塑料和次生微塑料。

初生微塑料的意思是,粒徑小于5 毫米的人造工業產品。如牙膏中的塑料微珠,就是初生微塑料的典型代表。

和塑料有關的次生微塑料,由大的塑料垃圾碎片化而成。簡單說就是,大家用的塑料制品,自然分解后,成了微塑料。

圖片來源:COMPLEX、B-MAGAthanasios Valavanidis

“你沒有看到,不等于它不存在。”作為直徑小于5微米的塑料垃圾,微塑料以其體積小的優勢“無聲無息”地滲入到了海洋的各個角落。

微塑料有什么危害?

無處不在的微塑料會產生怎樣的危害呢?蔡老師從對生物的危害、對生態的危害以及對人體的危害三方面展開講述。

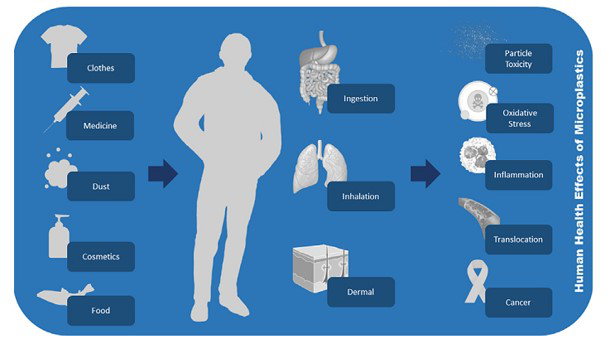

“吃下一個大顆粒,你可能會覺得不舒服,但是當你吃下去的是只有5毫米這么小的微塑料時,我們很難會立刻產生什么不良反應”。魚是如此,人也同樣。我們在不知不覺中,已攝入大量的微塑料,“一個人一生(79年)會吃掉20公斤的微塑料,相當于兩袋10kg的面粉。”微塑料對人體的危害主要體現在,其暴露途徑包括攝食、呼吸和皮膚接觸。尺寸效應、氧化脅迫和炎癥反應是微塑料對人體產生毒性的主要原因。炎癥可能會導致人體產生腫瘤。微塑料會破壞人體的免疫功能和神經系統。

圖片來源:Prata et al., 2020, STOTEN

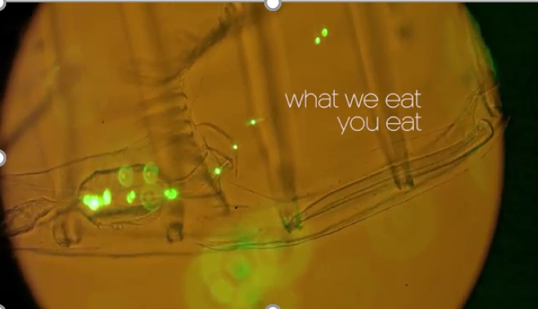

“因為很小,微塑料可能會被小生物吃進去,通過食物鏈傳遞,進入我們的體內。因為小,表面積大,可以吸附金屬農藥等有機污染物質。”蔡老師形象地講解道,“微塑料就像小船一樣,它可以載著大量微生物,這個時候可以形成微型生物群落,向其他生物傳遞,通過食物鏈被富集,就可能造成生物入侵而影響生態系統。”

熒光標記的微塑料顆粒穿過浮游生物體內

(來源:Plymouth Marine Laboratory)

蔡老師結合自身的科研經歷,向我們講述了有關微塑料的兩個小故事——

在南海科研中,一開始使用較大孔徑的實驗設備,沒有在南海發現任何微塑料。

“真的是0嗎?”蔡老師及其團隊轉而使用孔徑更小的檢測設備,結果發現——微塑料以小粒徑(0.02——0.3mm)的形態廣泛分布南海。“大概在幾年前,在北極的冰雪里面,微塑料第一次被檢測出來。”這意味著隨著全球變暖不斷加劇,冰川的融化將會讓更多的微塑料釋放到環境中來。隨著極地冰川的不斷融化,將有越來越多的微塑料被釋放出來。

科學家是如何用現代技術

捕獲海洋垃圾?

“我們的微塑料研究盡管開展的時間并不長,但是中國的微塑料研究,已在全世界,走向一個比較領先的地位。”蔡老師說,目前我國微塑料的研究已經擴展到了海洋生物、河口生態系統、海灣生態系統甚至極地生態系統。但同時蔡老師也指出,微塑料的檢測和研究,才剛剛拉開帷幕。

塑料垃圾已經遍布全球。那么,當前有什么方法能高效地清理嗎?

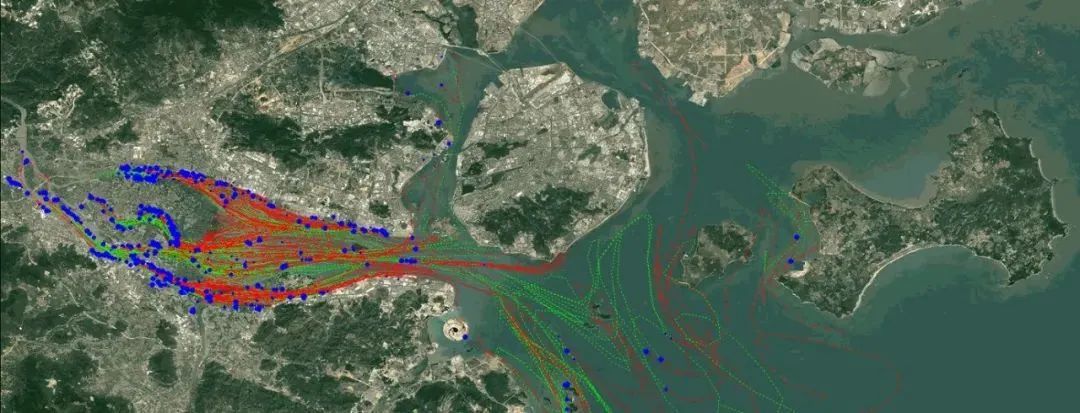

蔡老師向我們展示了在廈門海域運行的海漂垃圾監測及預測系統。

該系統由廈門大學海洋監測與信息服務中心研發。科研團隊通過長期的觀測、監測,掌握了九龍江漲落潮期間,當地海漂垃圾的行徑規律。依托這些研究,構建相應的模型,并以此預測海漂垃圾的行徑路線。當地的環衛部門再根據這些預測路線的指導,精準打撈垃圾。

這樣的技術對其他地區塑料垃圾的監測與治理也有重要的借鑒意義。

課堂結尾,蔡老師告訴大家,微塑料雖小,但可能造成的危害巨大,我們能做的就是從源頭減少塑料排放。在不影響正常生活情況下,合理有限使用塑料,這才是減少海洋生態系統塑料壓力的根本措施。