南極數千萬年前甚至是一片溫暖的雨林。但大家都清楚,如今的南極已是一片茫茫冰天雪地。可“銀裝素裹”雖然看上去很詩意,但“千里冰封”的環境,對于生活在南極的生物卻是一個嚴酷的挑戰。

攝影:中國第36次南極科考隊員 丁錦鋒

“上帝關上一道門,就會打開另一扇窗”,南極冰間湖就是這樣一扇生命之窗。南極的冬季溫度極低,但冰天雪地里仍存在一些溫暖的開闊水域,科學家稱之為冰間湖。這些神奇的冰間湖大多分布在南極大陸邊緣海域,其中位于阿蒙森海的冰間湖是我國南極科考從未涉足的處女地,中國第36次南極科考亮點之一便是首次進入這片海域,填補了我國南大洋綜合觀測的一項區域空白。

攝影:中國第36次南極科考隊 澎湃新聞記者何凱

No.1

冰間湖是什么?

在極寒的冬天,南極大部分地區平均溫度在-25℃以下,理論上南極大陸周圍海域均會結上厚厚的一層冰。但實際上,在南極大陸邊緣甚至是一些遠洋區,冬季仍會出現一些不結冰的開闊水域,這就是冰間湖(Polynyas)。一片“玉湖”在冰心,這冰封萬里的南極之中的一片片開闊水面,是海洋動物換氣和覓食的重要場所,猶如“白色荒漠“中的一片“生命綠洲”。冰間湖的面積大多介于幾十到幾萬平方公里,每年基本上在相同位置出現,持續時間為幾周到幾個月,出現時間、持續時間和面積大小存在年際變化,平均而言,全球冰間湖面積總和大于十萬平方公里。

2017年10月至11月南極海冰變化圖,紅色圈出部分為離岸冰間湖

圖片來源:https://seaice.uni-bremen.de/sea-ice-concentration/amsre-amsr2/

動圖制作:江游

這些冰間湖區域由于未被海冰覆蓋,日照相對充足,因此生長著眾多的浮游植物,是南極食物鏈的基礎,如大名鼎鼎的磷蝦就以此為食。另外中國第36次南極科考還發現了阿蒙森海冰間湖是側紋南極魚的產卵場和育幼場。而磷蝦和魚類又是海鳥、企鵝、海豹、鯨等食物鏈上層大型動物的主要食物,這些生物在這里構成了一條非常典型的食物鏈。

南極部分食物鏈示意圖

圖片來源:M.Pinkerton, NIWA

No.2

冰間湖成因

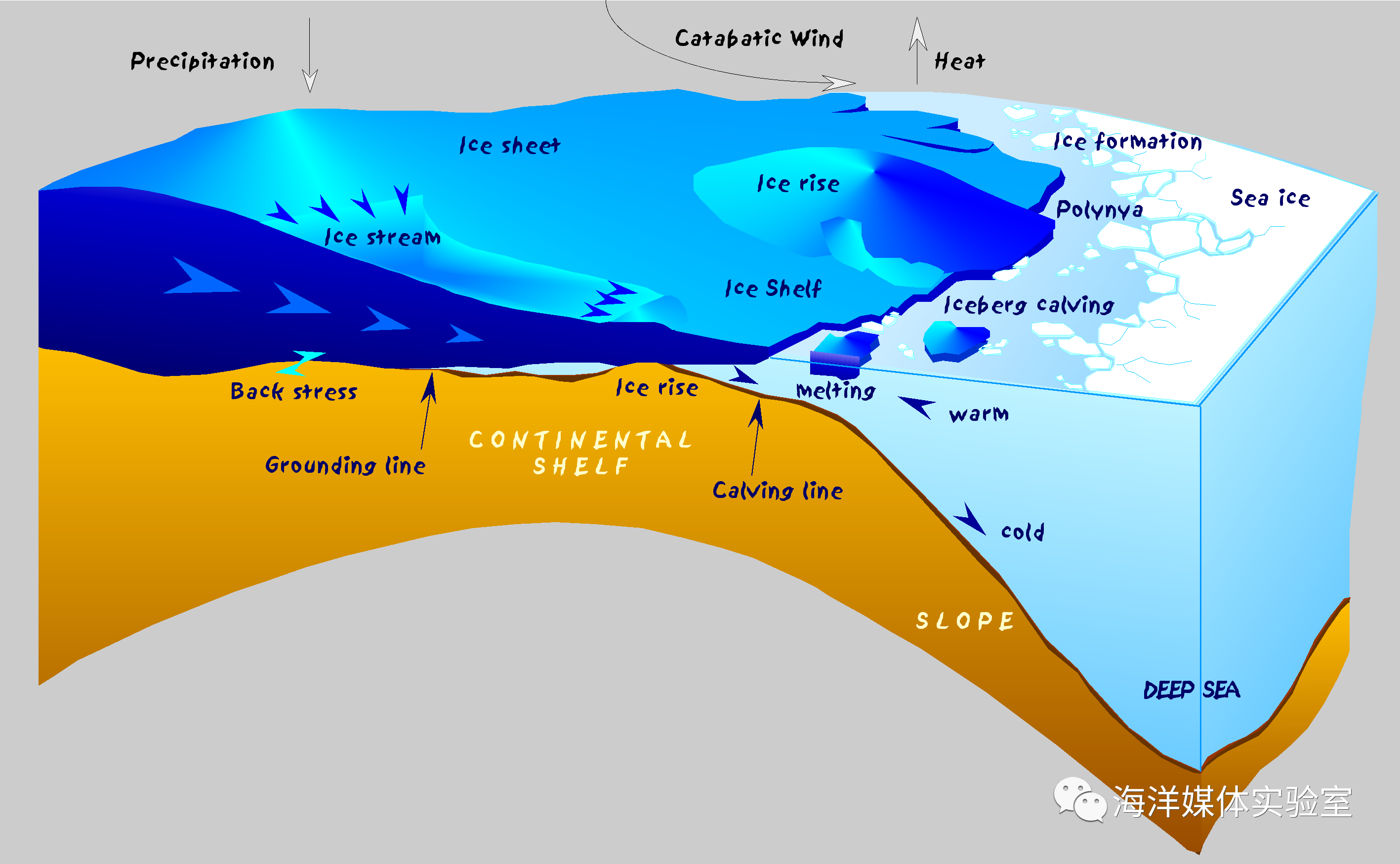

冰間湖的形成原因可以分成兩種,絕大多數冰間湖由兩種機制共同作用而形成。第一種是海冰在風或海流作用下產生的(學術上稱作潛熱型冰間湖,Latent-heat polynyas)。南極冬天盛行下降風,強風由高海拔南極內陸吹向低海拔邊緣區,因此在冰架邊緣形成的浮冰會被風推到外海,從而在南極大陸邊緣和外海海冰之間形成了近岸冰間湖。

近岸冰間湖形成原理示意圖

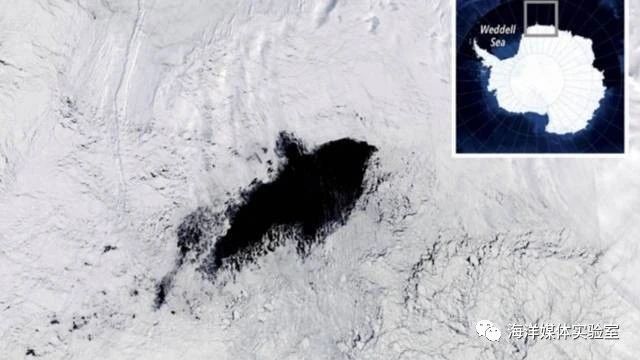

另一種是通過上升流、垂向混合和深海對流將海洋熱量輸送至表層,阻止海冰的凝結或加強海冰的融化而形成(學術上稱作顯熱型冰間湖,sensible-heat polynyas)。此類冰間湖比較少見,它的形成機制研究也相對較少,主要原因在于這種冰間湖一般出現在離陸地較遠的海域,又被厚厚的海冰層層包裹,一般科考船難以靠近、科學考察設備難以投放,因此很難獲得相應的數據。

南極威德爾海出現的巨型鯨魚狀冰間湖

圖片來源:NASA

為了解決這一科學難題,美國華盛頓大學等機構的研究人員,請來了南極的“土著“——海豹,并給它們配上了專業傳感器進行冰間湖探索。這些海豹會游到這些離岸冰間湖區域覓食,也順便為科學家帶回冰間湖的第一手資料。研究者發現,這兩年威德爾海域冬季風暴格外強烈,打破了海水的穩定分層狀態,產生與通常年份不同的對流。下層較暖海水上涌的趨勢增強,到達表層冷卻后密度變大,重新下沉,這個循環過程會抑制表層結冰。相關成果發表在著名國際期刊《自然》上。

配備傳感器的海豹

圖片來源:網絡

隨著全球氣候變暖,地球上最寒冷的南北極區域正發生著急速變化。作為極地海洋的窗口,冰間湖不僅承擔著“生命伊甸園”的重任,也可能是極地最早發生明顯變化的區域。從不同時空尺度確定冰間湖對全球變化的響應和反饋,對于南極生物以及人類的生存與發展,都具有重要意義。

作者:江游

廈門大學海洋化學碩士

中國第36次南極科考隊員