70.8海洋體實驗室

微信/微博賬號:海洋媒體實驗室

海洋代言人帶你

探索地球上70.8%的海洋世界

本期作者

梁明珊

廈門大學馬來西亞分校2017級本科生,海洋生物技術專業

裸海蝶

其實相比起自己的學名,裸海蝶更經常以花名為人們所熟知。(雖然…可能也沒有那么熟啦!)

裸海蝶的花名叫“冰海精靈”或者是“海天使”,而英文名也恰好是“sea angle”,這其中的含義,相信聰明的你已經看出來啦!

裸海蝶(圖源網絡)

精靈般的裸海蝶

通體透明,外形輕靈,雙翼輕拍,又美又乖。再加上恰好處于身體中央的紅色消化器官,裸海蝶就像是擁有了一顆清晰可見的熾熱的心。當它在海里輕輕扇動翅膀,一副“遺世而獨立“的樣子,任誰見了都不得不驚嘆自己遇上了精靈。

裸海蝶游泳畫面(CCTV報道截圖)

不過這位精靈可以說是mini size。拇指姑娘都還有一個指頭大小呢,裸海蝶卻只有約一個指節的長度(2-3cm)。不僅不大,裸海蝶的身體還非常柔軟。這是因為它是一種浮游軟體動物。

裸海蝶的竊竊私語(圖源網絡)

裸海蝶的小翅膀

說出來可能會讓人有些吃驚,因為所謂的“翅膀”,其實是裸海蝶的腳。裸海蝶屬于貝類生物。同是貝類生物的還有我們一般吃的牡蠣,花蛤等……既然是貝類生物,那它的殼哪去啦?難道是為了好看,被它自己丟掉了?

不不不!事情其實是這樣的:

為了減輕重量,游得更快,上浮更快等,裸海蝶在發育早期就選擇扔掉了它們重重的殼。而原本藏在殼里的足部,為了適應它們的游泳生活,便慢慢進化成了“雙翼”。

超級抗餓的裸海蝶

別看裸海蝶那么小,除去身體里的水分外,它體內的脂肪含量可超過了50%呢!而其中,超過70%的脂肪被儲存在了它的消化腺中。這也就造就了一項令其它海洋生物望塵莫及的技能——“挨餓”。在裸海蝶短短的兩年壽命中,它們可以超過一年半的時間不吃食物,僅依靠自身的脂肪存活。

裸海蝶能這么抗餓,是因為它挑食!

確實,成年后的裸海蝶很挑食。它們只吃海蝴蝶——一種適應了兩極附近環境的海洋蝸牛。因此,它們也就大都生活在兩極這類寒冷海域并且大多終身飄浮在結冰的海水之下。在北緯45°以北、北大西洋,北太平洋都可以發現它的蹤跡。此外,在日本寒冷的北海道海域也有發現。在這些地方裸海蝶有食物,但卻幾乎沒有天敵。說出來可能會讓密集恐懼癥患者頭皮發麻,在南極洲,裸海蝶曾以300只每立方米的密度被研究人員記錄。

驚!裸海蝶出現了異常!

近年來,日本兵庫縣也出現了裸海蝶的蹤影!

日本兵庫縣屬于日本中部的溫帶地區,海水相對溫暖。這是人們第一次在寒帶之外的海域發現裸海蝶。但因為水土不服,這些遷徙的裸海蝶已經開始大量死亡。盡管一些環保組織招募人員對這些裸海蝶進行飼養,但據負責照料的一位飼養員的反映,人工照料的裸海蝶生活情況也并不是很好,還是出現了大量的死亡現象。

裸海蝶為何會出現反常的遷徙?

實際上,裸海蝶的遷徙對它們自身而言并不是一件容易的事情。它的“小翅膀”每秒大約只拍動2下,移動可以說是非常緩慢。而且,恐怕就連它們自己也無法確定外遷是否真的有意義。目前而言,溫暖海域似乎并不適合它們。沒有食物,溫度太高,這場賭上性命的旅程可以說是以失敗告終。

目前的一些推測主要集中在三個方面

一、海洋的洋流發生了變化,它們被洋流帶到了溫暖海域。

二、極地食物短缺,它們被迫外遷。

三、其他因素(如地磁場)的改變使它們的定位信號紊亂,從而出現了“盲流”。

除了裸海蝶之外,

還有很多動物也面臨著相似的問題

北極熊

北極熊生活在北冰洋附近有浮冰的海域,是地球上最大的陸上食肉動物。與裸海蝶相似,北極熊體內的脂肪含量也非常高,一方面是為了御寒,另一方面則是為了在找不到食物的情況下能夠抵抗長時間的饑餓。北極熊的食物,一般是和它一樣,體內脂肪含量極高的海豹。而北冰洋上漂浮的大塊的海冰,便是它們的“狩獵場”。

浮冰上的北極熊(圖源網絡)

可隨著全球氣候變暖,北極浮冰逐漸融化,海冰面積大幅萎縮。沒有食物,北極熊的生存受到了嚴重的威脅。

北極熊(圖源網絡)

盡管有些科學家認為,北極熊可以學會不依靠浮冰進行狩獵。但大多數研究人員卻表示不可能。一個物種的演變,通常需要上千年的時間。然而全球變暖引起的海冰面積萎縮速度,遠高于此。據數據統計,北極夏季海冰的范圍在過去50年減少了近27%,而最近20年,海冰厚度也以每十年7%~9% 的速度減少。北極地區的夏季海冰在本世紀末之前就可能完全消失。也就是說,北極熊甚至還來不及學會新的生存方式,就已經滅絕了。

于是,北極熊嘗試向較低緯度的地區移動。幸運的是,北極熊的外遷還算是成功。在阿拉斯加,已經出現了北極熊和棕熊雜交的現象。

北極熊開始和棕熊雜交(bilibili張爾達視頻截圖)

海洋魚類面臨的問題

與裸海蝶則更為相似

二氧化碳濃度升高導致氣候變暖。而二氧化碳是一種可溶于水的氣體。大氣中二氧化碳濃度升高,水中二氧化碳含量自然也就隨之上升。研究表明,海水中二氧化碳含量升高會對魚類的感覺器官造成影響,使魚類躲避敵害的能力顯著下降。不僅如此,魚類的電磁場感應能力也會下降,進而影響魚類的繁殖,攝食,洄游等需利用感應電磁場的生理行為。

不僅如此,魚類不像人類一樣是恒溫動物,溫度的改變對它們生理活動的影響將會是極大的。

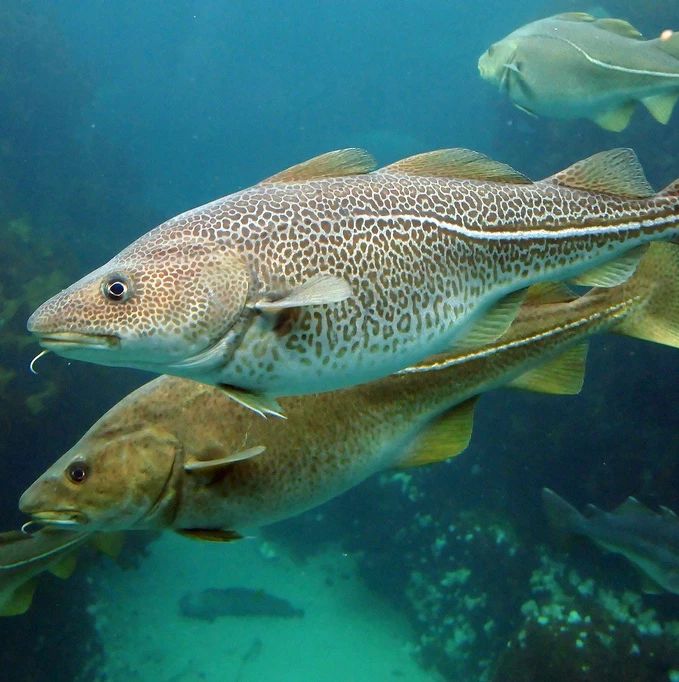

大西洋鱈魚

溫度升高對于喜歡生活在寒冷水域(年平均溫度<12℃)的大西洋鱈魚(Gadus morhua)而言,就意味著生長范圍的減少。對于它們的幼魚而言,還沒有機會移動到寒冷海域就因為不適應而死亡了。而相對而言移動較快的成魚,也大都難逃厄運,不僅不繼續長大了,甚至還變瘦了,死亡了。

大西洋鱈魚(圖源網絡)

點帶石斑魚

對于惠東的點帶石斑魚(Epinephelus coioides)而言,海水溫度的上升恰好可以解決它“怕冷”這件事情。一般而言,點帶石斑魚生活在印度洋至西太平洋區域。西至非洲東岸、紅海,東至西太平洋,北至日本南部,南至澳洲。點帶石斑魚鐘情于溫暖海域,冬天怕是它們最討厭的季節。

點帶石斑魚的分布范圍(圖源網絡)

然而現在事情變得不一樣了!

伴隨著全球變暖,海水溫度上升,當冬天來臨的時候,點帶石斑魚便不需要想方設法與寒冷對抗以求生存。相比起前面提到的生物,全球變暖對于點帶石斑魚似乎并不是件壞事。但凡事看兩面嘛。從另一方面來說,不需要再與寒冷抗爭的點帶石斑魚耐寒癥狀也會相應消失。你也可以理解成點帶石斑魚會永遠失去它們的“抗凍基因”,當下一個較寒冷的冬天來臨的時候,它們將大量的死去。

點帶石斑魚(圖源網絡)

秋刀魚

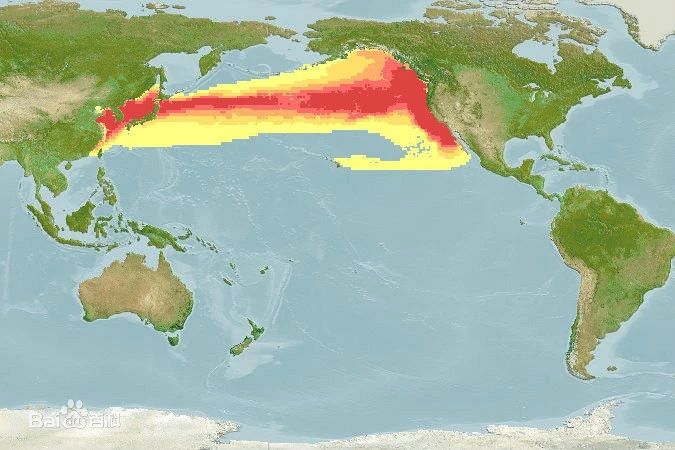

最后不得不提一提我們常吃的秋刀魚(Cololabis saira)。秋刀魚一般生活在亞洲和美洲沿岸的太平洋熱帶和溫帶海域,主要分布于太平洋北部的溫帶水域,包括日本海、阿拉斯加、白令海、加利福尼亞州、墨西哥等海域。

秋刀魚的分布范圍(圖源網絡)

當水溫普遍上升的時候,原來生活環境的溫度已經不再適合它們。秋刀魚便開始了它們的“北漂”之旅。但秋刀魚的“告別”,漁民們其實并不知曉。對于常年在同一片海域守候著洄游的秋刀魚族群的漁民而言,他們也許還在疑惑為什么捕獲率和大尺寸的秋刀魚都下降了呢!當然,我們作為消費者,能吃到的秋刀魚肯定也會隨之變少啦!

秋刀魚(圖源網絡)

是不是忽然覺得有點可惜呢?

如果覺得可惜,不妨想想原因

自工業革命以來,大量化石燃料已經燃燒了近三個世紀,與此同時,不斷地向自然要地又使得綠林步步退讓。積壓在大氣中的二氧化碳,是人類向自然欠下的債,最終還是需要人類償還。近年來,每年夏天的溫度都一再突破高溫極限,2019的山火燒了半年,2020便立刻出現了過長汛期和極少臺風。氣候變暖是我們看到的當下要解決問題的其一,但絕不是唯一。

保護生物,退耕還林,垃圾分類,拒絕浪費,令人欣慰的是,我們已經在路上了。我們常說的保護環境,是為了后代的可持續發展。其實不止人類的后代,地球上各種生物的后代也在期待這種可持續發展。

那我們該怎么做呢?

參考文獻

[1]胡婉彬, 段立柱, 常亞青, & 湛垚垚. (2015). 海洋生物對海洋環境限制因子變化的響應. 河北漁業, 000(011), 71-77.

[2] 麥賢杰 黃偉健 葉富良 李加兒 王云新. (2005). 海水魚類繁殖生物學和人工繁育. 水產科技(2), 45-45.

[3] 崔利鋒. (2011). 世界大洋性漁業概況. 海洋出版社.

[4] Wilmot,C.2005. "Gadus morhua" (On-line), Animal Diversity Web.Accessed September 21, 2020 at https://animaldiversity.org/accounts/Gadus_morhua/

文 / 梁明珊

排版 / 梁明珊

圖 / 網絡(非商用)