70.8海洋體實驗室

微信/微博賬號:海洋媒體實驗室

嘿,你會手繪嗎?

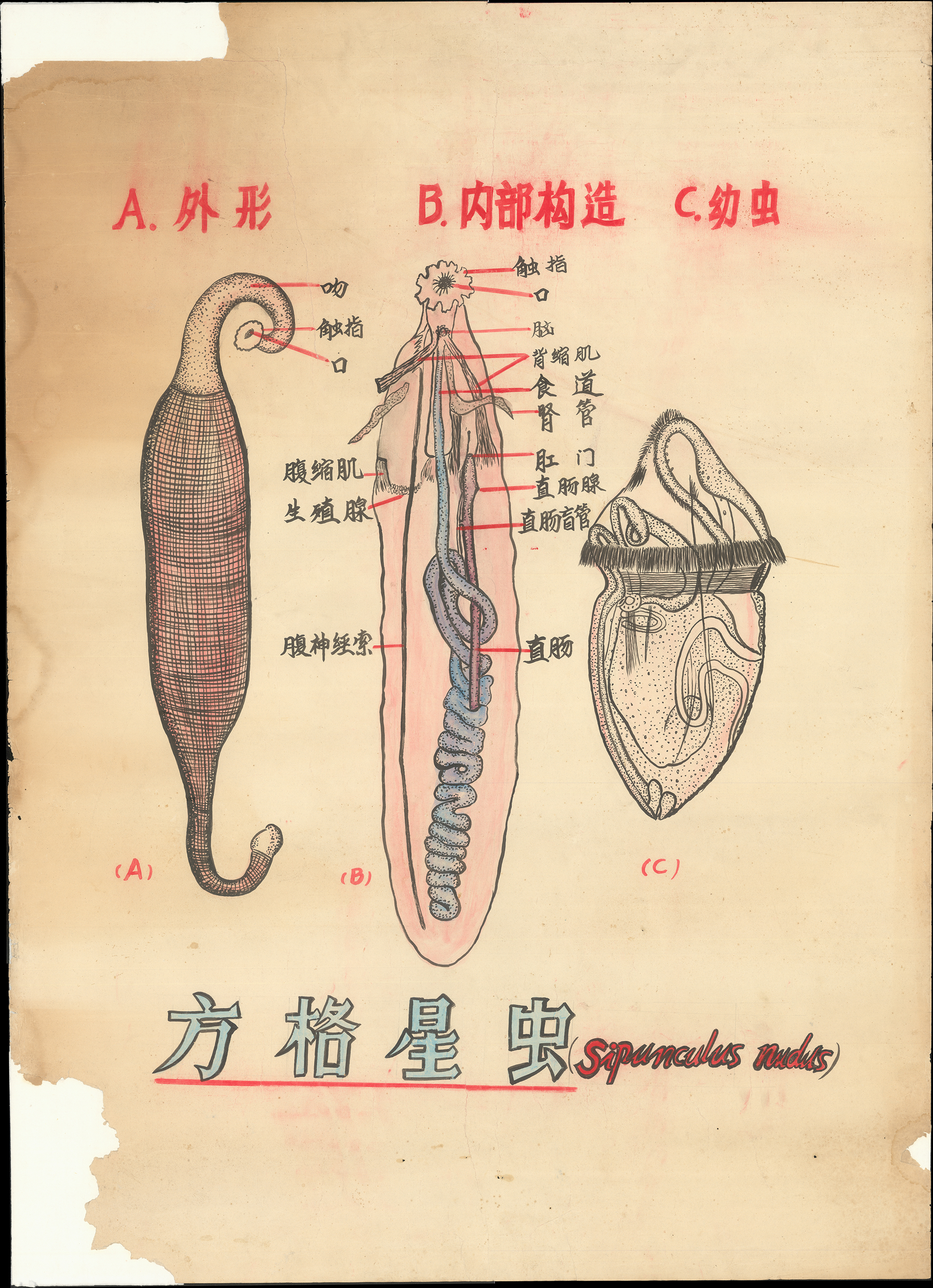

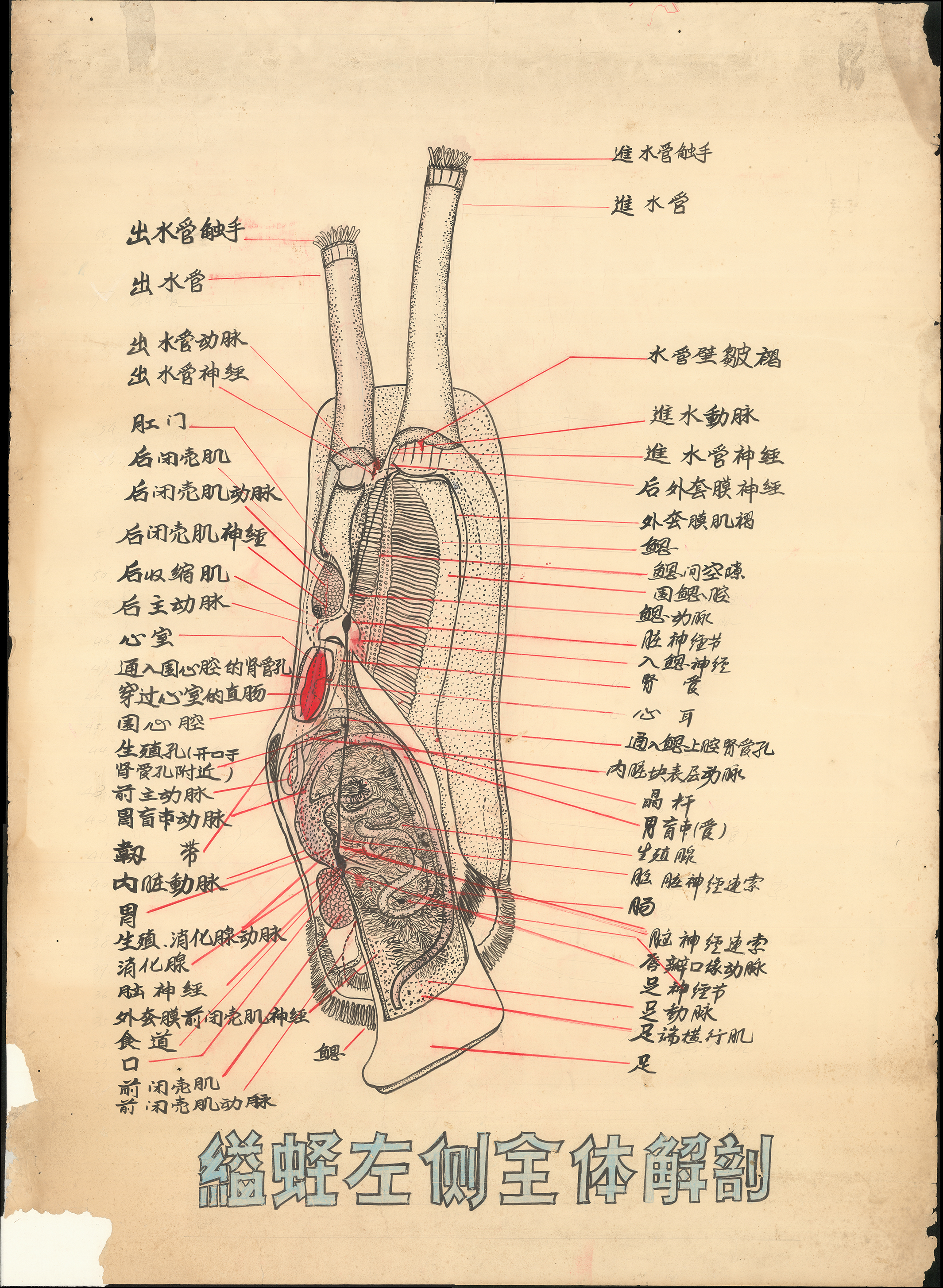

掛畫作品

生物學研究的基礎,就是對千差萬別的生物種類進行形態分類描述。在這之中,生物繪圖是最為直觀、形象的記錄方式。即使在數碼影像技術高度普及的今天,也離不開生物繪圖。它雖然略顯抽象,但通過簡潔的線條將生物鑒定最為重要的特征描繪出來,直觀明了。

而在那個不知“二次元”為何物的時代,廈大海洋的老師竟手繪臨摹完成一組超大版的海洋生物學“山海經”。

01

上世紀80年代,

海洋教師手繪海洋生物教學掛畫

90余歲高齡的鄭謀頌老師與修復后展示的生物掛畫

上世紀80年代,在“言傳身教”為主流的傳統教學時期,板書是教師上課的主要方式。文字、示意圖都可以通過粉筆呈現,同學們可以結合教材中的生物插畫進行學習。

但在課堂教學中,老師們會被限制發揮:如果現場繪制,生物因其細節極為豐富、故繪圖要求極為嚴謹,對美術功底也有相當要求,老師們難以在短時間內詳盡描繪。這時候,大比例的生物教學掛圖就可以發揮大作用。

但海洋生物學不同于醫學、動物學、植物學。在那個只有極少數學校開設的年代,很多專業教材還停留在內部講義階段,更別提能有正式出版的海洋生物學掛圖了。再加上缺乏放大投影設備,現場板書繪圖費時費力、準確性也無法保障。

也是在這個時候,手繪的海洋生物教學掛畫迎來了它的歷史使命。

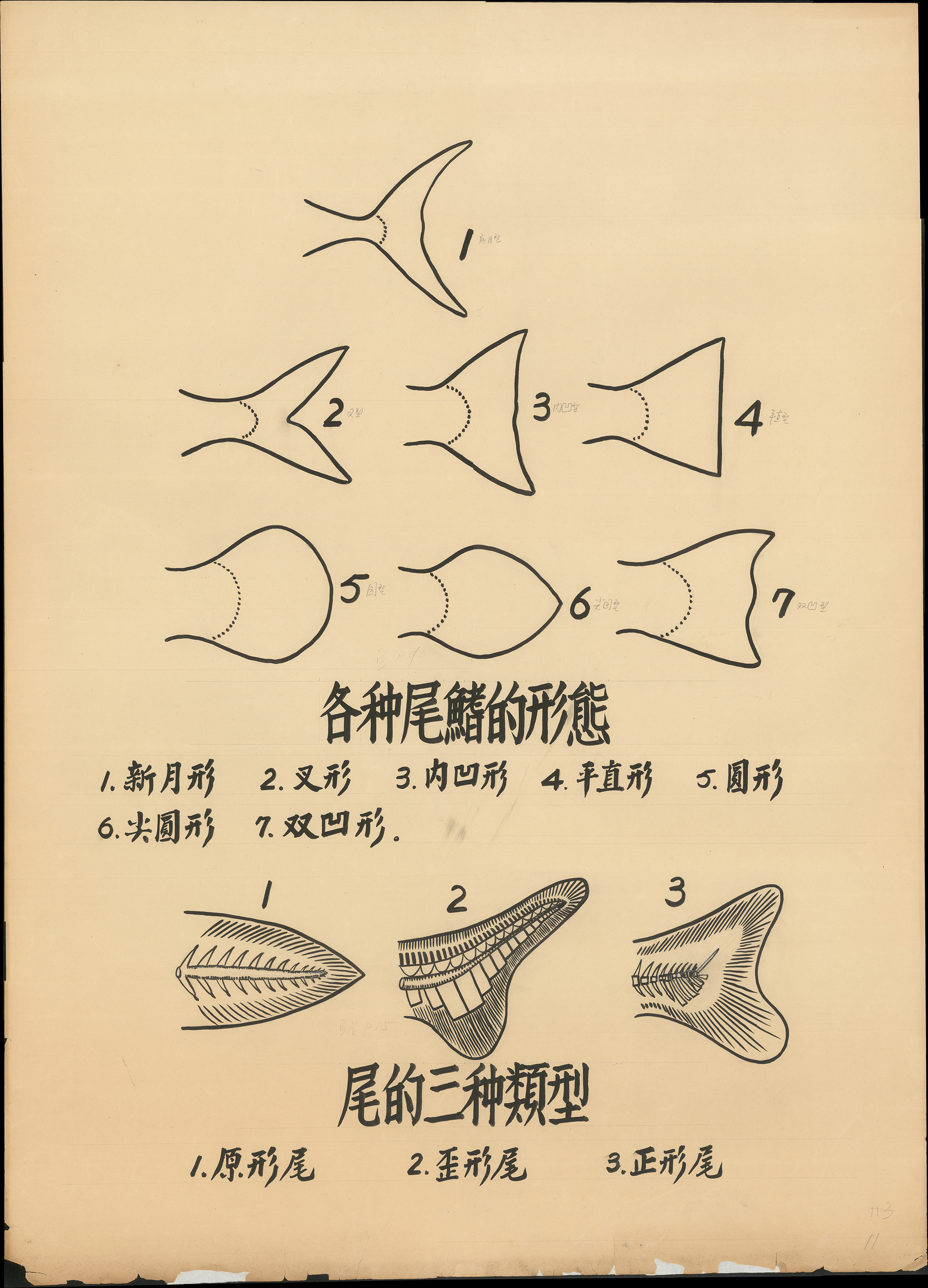

與正版《山海經》不同,這些手繪掛畫更“饞它們的身子”——正剖面、側剖面、仰視圖、俯視圖、胸鰭的N種形態、鱸魚……千奇百怪的海洋生物,在老師們的筆下,被一一“解構”,成為了廈大海洋教育的重要輔助工具。

"差生文具多,

手繪大佬一把尺子。"

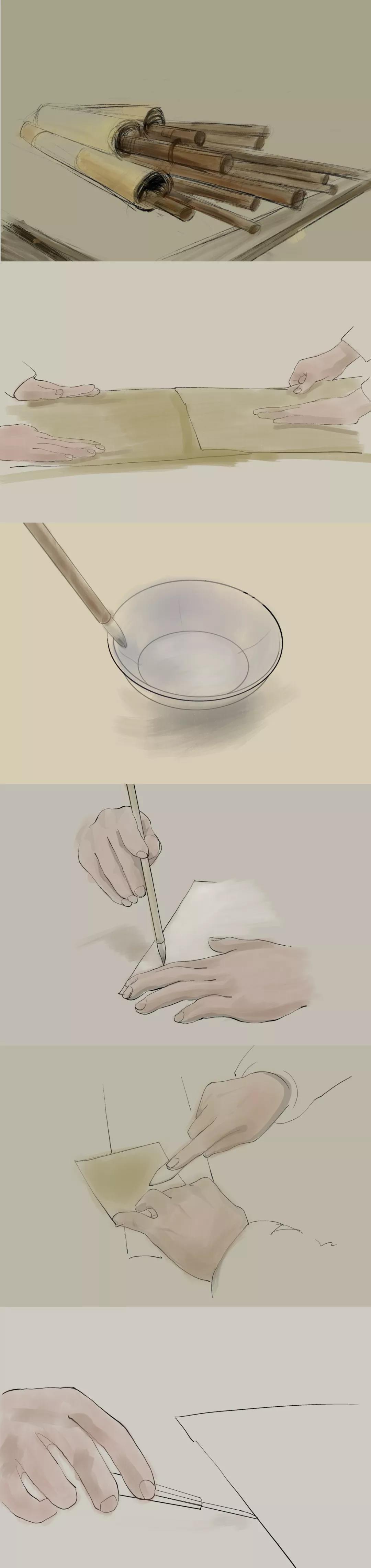

鄭謀頌老師演示放大尺的使用方法

問:手繪放大掛畫要幾步?

大佬:攤開紙,拿出尺。

一把尺、一支筆、一張桌,再加一盞煤氣燈,就是伏案工作一整天。

生物教學掛畫和科學插畫作為科研教學用具,在畫像比例,圖畫內容(例如魚的鱗片數目、鰭條數目)等方面均受到嚴格要求。為了精確繪制生物模式圖和解剖學示意圖,鄭謀頌老師將放大尺用出了“108種方法”。

當10cm以內的教材插畫被放大至最多20倍的掛畫專用紙上,呈現在世人眼前的就是纖毫畢現、極致詳細的生物教學用圖。

老師們需要確定放大倍數,然后固定支點,并于放大尺兩端安裝鉛筆——一端為臨摹端,用以臨摹原尺寸圖畫;另一端則是放大端,放大對應倍數。隨后,用臨摹端將教材上的插畫臨摹一遍,再將得到的放大版進行修飾、油墨繪制、標注文字說明。

一幅待修復的生物教學掛畫

當這一幅幅嶄新的掛圖到專任教師的手上后,它的生命歷程就將開始——在教研室、在教室、在實驗室發揮著它的作用。

而隨著90年代幻燈機、電腦投影普及,這些教學掛圖也逐漸退出課堂,消失在歷史的舞臺上。

時至今日,這些古董級別的繪作,正面臨著嚴峻的保存問題,唯一能“續命”的辦法,就是通過現代高科技,對其進行修復和再儲存。

02

掛畫怎么修?

紙質到數字,還能再活500年!

塵封于翔安校區庫房多年的舊紙卷,被幾層膠帶和發黃的塑料紙將將包裹。而在思明校區圖書館的文獻保護與修復工作室里,這些包裹被小心褪去,露出被氧化和腐蝕的紙張,邊緣處甚至還有略微蟲蛀的痕跡,就連固定掛畫的木架也因為歲月而不再光滑。

掛畫從庫房中取出后進行分類

簡單來說,掛畫修復就三步:展平、修復、壓平。

展平是將畫卷進行潤濕壓實,消除其因為長期封存而出現的褶皺,為修復做準備;壓平則是將修復部分與原部分進行緊密貼合,使修復后的視覺效果更好,不易看出厚度的明顯區別,便于后續的保存和處理。

展平步驟

而最主要的修復過程可大有學問,也是最花時間和精力的環節。

1)前期準備:選紙與煮漿糊

修復之前,先對原用紙張進行“掌眼”。在資歷老道的專業老師帶領下,我們在工作室紙庫中找到了相同工藝的紙張。

隨后,利用專業儀器對紙張厚度進行測量,并根據厚度來決定修復所需的紙張層數。但與此同時,也出現了一個不容忽視的問題:由于空氣氧化,掛畫紙大多已發黃發黑,那么紙張顏色該如何把握呢?在這里,我們就可以通過染色的方式,根據經驗,將新紙“做舊”。

另外,與所有紙質文物修復一樣,除了準備紙之外,還需要準備粘合劑,以修復殘缺的邊角和一些紙張的開裂。

而粘合劑的來源也幾乎是手作——俗稱“煮漿糊”——用熱水沖開低筋面粉,小火加熱保溫的沿同一方向不斷攪拌。最終在同一個碗中見到兩種形態的漿糊——略有膠質的液體態和像極了豬油的固態。前者可以直接用于修復,后者則大多用于稀釋備用。

哦對,水與面粉的比例是一個只可意會不可言傳的“秘方”哦!

修復步驟演示

2)正式修復:完美主義者和強迫癥“患者”的福音!

準備好紙張和糊糊,就可以正式“搞事情”啦!

修復掛畫所用到的器材

首先,將修復紙裁成適宜大小,對齊掛畫邊緣,用毛筆沾取漿糊,沿著破損的邊緣上漿。上漿的手法也大有門路,在保證新紙黏連良好的前提下,最大程度減少漿的痕跡。漿越少,新舊紙的重疊部分就越小、越薄,觀感就越不明顯,修復效果就越好。

隨后,將新紙貼合在舊掛畫上,用特制骨板將上過漿的地方壓實壓緊,趁著新紙不注意尚未風干,用鈍刃小刀剔除多余部分,重復三次,粘合三層,修復才算完成。

每幅掛畫的修復內容大致如此,但要根據不同的破損程度,不同的邊角和紙張狀況進行完美修復,還是需要花上許多時間與精力。也因此,這項工作或許正是完美主義者和強迫癥“患者”的福音!

修復過程

3)數字化處理:黑科技時代的數字掛畫

經過壓實后,掛畫的修復算是完成了。但對于我們來說,“數字化探索”才是最終目的。

這一步需要計算機輔助。

軟件數字化過程

將修復后壓實平整的掛畫進行分批掃描,AI會將掛畫自動整合。當然了,有時候人工智能會變成“人工智障”,這時候就需要我們自行處理合成后的圖像,最終獲得與完美的“數字版”掛畫。

當現實繪作被轉換成計算機中的“0、1”代碼,這些難以保存的“老祖宗”將在數字載體中得以“永生”。

03

修復與拾憶

117幅生物教學掛畫,從一堆被膠帶和塑料紙“捆綁”的舊畫卷,經過了兩個校區的奔波,數個月的修復與數字化,時隔三十余年,終重見天日。

部分掛畫作品

什么東西能承載記憶與歷史?

從文字到圖像,從圖像到影像,一維、二維、三維空間的漸次呈現,為歷史與記憶的記錄提供了臻于完美的載體。

“一圖勝千言,一圖載千言”。

在這些浸透時光的掛畫中,我們看到了“老海洋人”們醉心于此的畫面,看到了那些被筆墨固定住的心血和夢想。那是廈大海洋科學數十年來的傳承,也是中國海洋教育從懵懂到成熟的見證。

過去與現在的時間位移,在一層層剝離、修補中逐漸實現。在廈門大學百年校慶之際,我們站在新舊百年的交匯點,回望廈大海洋科學的過去,也期盼著更長遠且燦爛的未來。

注:本文中相關工作源于“海洋科技博物館館藏生物教學掛圖數字化探索性整理”項目,該項目得到廈門大學大學生創新創業訓練計劃項目(簡稱“大創”)的支持。

項目成員 | 黃林霖、何福興、劉心怡、劉天羽

指導老師丨李玲敏、楊位迪、邵洪婷

撰文 | 黃林霖、李依睿

圖源 | 溯源網絡文化工作室

設計 | 劉心怡 劉天羽

編審丨70.8海洋媒體實驗室