近日,物理海洋學領域權威期刊Journal of Physical Oceanography在線發表了廈門大學海洋與地球學院、近海海洋環境科學國家重點實驗室劉志宇教授研究組題為“Observations of a Filamentous Intrusion and Vigorous Submesoscale Turbulence within a Cyclonic Mesoscale Eddy”的研究論文。該研究基于由廈門大學“嘉庚”號科考船所開展的中尺度渦多學科綜合觀測(KK1902航次),通過集成分析船基高分辨率拖曳觀測資料、衛星遙感圖像以及漂流浮標觀測等數據,完整揭示了一個亞中尺度渦絲入侵中尺度氣旋渦的動力過程與效應。該研究為深入理解中尺度渦的相干性、渦致輸運機理以及中尺度渦的亞中尺度特性提供了重要的觀測證據。

研究背景

中尺度渦在全球海洋中無處不在并攜帶著大量的海洋動能,在海洋動力系統中發揮著重要作用。近幾十年來,隨著衛星高度計數據的普及與廣泛應用,學界對海洋中尺度渦的理解取得了長足進展,但目前仍存在兩個重要問題尚待揭示:(1)中尺度渦的能量是如何耗散的?(2)中尺度渦能否在長距離移動過程中保持相干性從而完整地攜帶其初始所裹挾的水體?近年來的數值模擬研究表明,海洋亞中尺度過程對中尺度渦的能量耗散與相干性有重要影響。然而,相關的觀測證據還非常缺乏。

研究結果

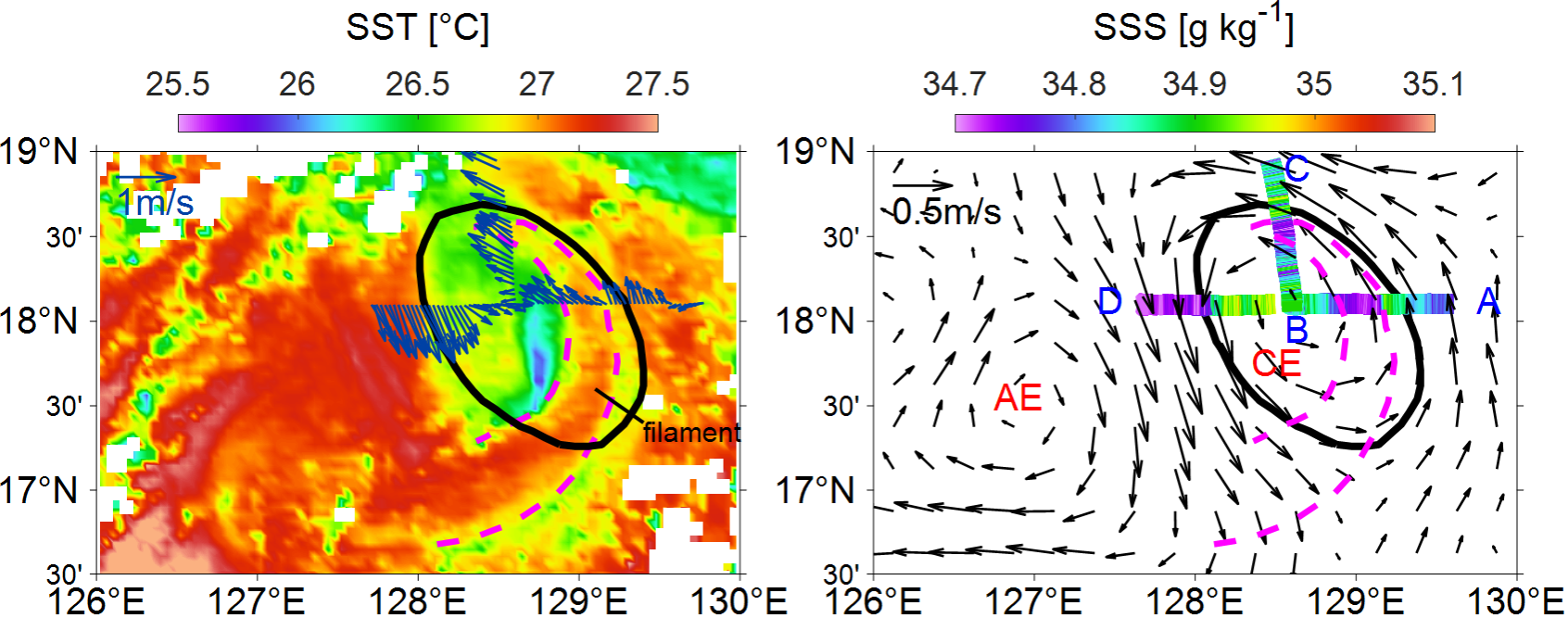

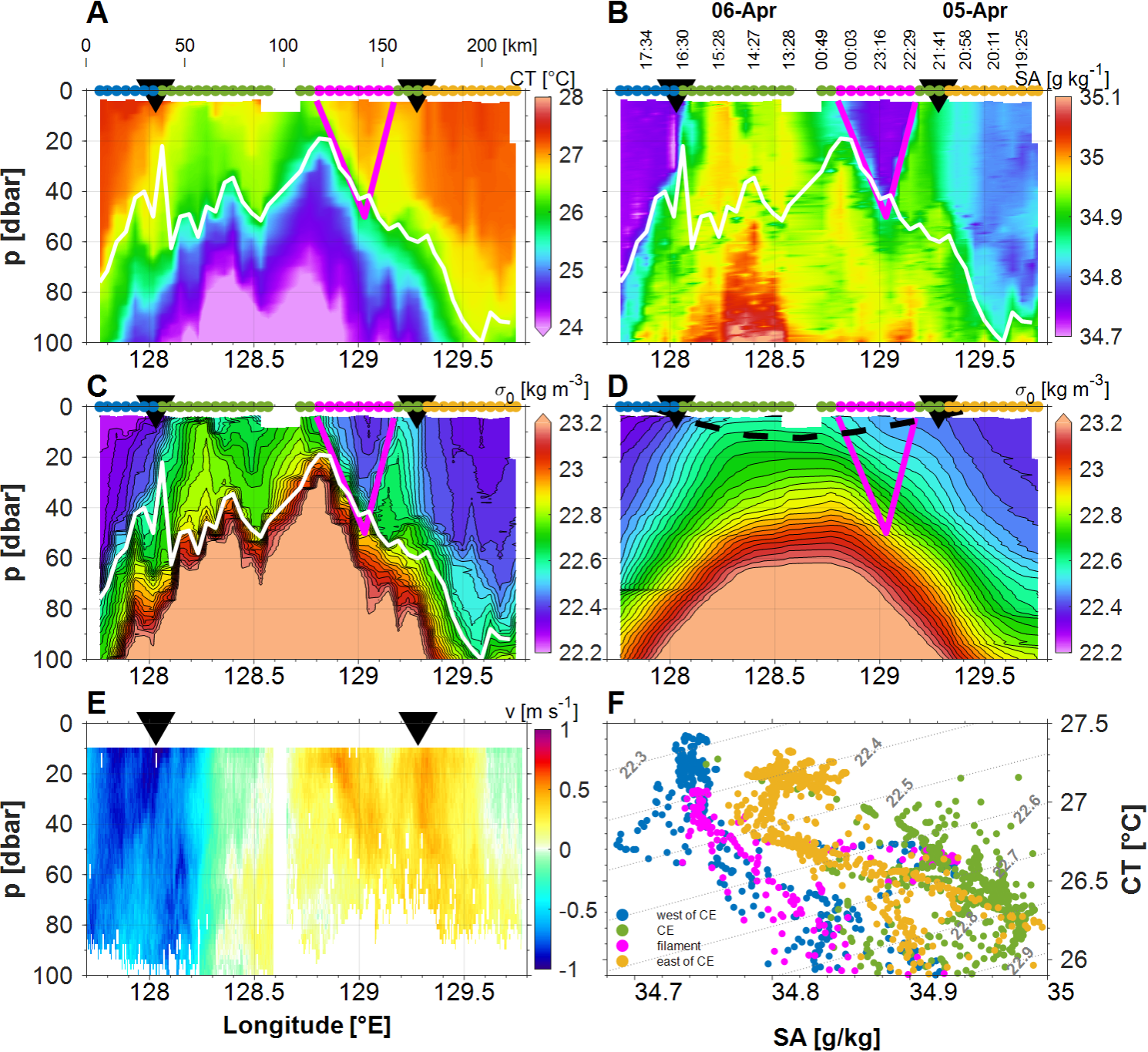

該研究以KK1902航次觀測為基礎,結合衛星遙感圖像與漂流浮標觀測等數據,系統研究了一個亞中尺度渦絲入侵中尺度氣旋渦(圖1)的動力過程,并著重分析了亞中尺度渦絲的特征、演化規律及動力學屬性。觀測結果表明,亞中尺度渦絲產生了0.38 Sv(1Sv ≡ 106 m3/s)高溫低鹽水的北向輸運(圖2);同時,該渦絲的入侵打破了中尺度渦的物質邊界,使得漂流浮標由渦旋外進入到渦旋內部,這表明將中尺度渦視為封閉水體進行渦致輸運的估算可能會造成嚴重的高估。此外,由于渦絲入侵及其伴隨的渦中心冷異常,中尺度渦核心區形成了亞中尺度鋒面。在此基礎之上,中尺度渦致拉伸導致了鋒生過程,從而在中尺度渦核心區誘發了活躍的亞中尺度運動,這與由數值模擬結果所得出的“渦旋邊緣比渦旋中心的亞中尺度過程更為活躍”的已有認識存在顯著差異。因此,該研究為揭示亞中尺度過程如何影響中尺度渦相干性以及中尺度渦的亞中尺度特性提供了重要的觀測證據。

圖1 由衛星遙感與船基走航觀測資料所揭示的渦絲水平結構

圖2 由船基流速與溫鹽拖曳觀測資料所揭示的渦絲垂直結構

研究團隊

劉志宇教授領銜的廈門大學動力海洋學研究組(Dynamical Oceanography Group; DyOG)堅持從海洋觀測出發,以地球物理流體動力學基本理論為基礎,充分借助數值模擬,致力于海洋多尺度動力過程的機理解析與預測預報,尤其關注海洋中小尺度過程機理與效應。該論文第一作者為DyOG研究組博士研究生胡振東,通訊作者為林宏陽副教授與劉志宇教授,共同作者還包括中國科學院海洋研究所曹智勇博士(DyOG研究組2022屆博士畢業生)、DyOG研究組張方濤工程師、浙江大學海洋學院江宗培副教授、廈門大學張瑤教授、周寬波副教授及戴民漢院士。該研究得到國家自然科學基金項目(41730533, 91858201, 42076013, 41890801, 41721005)與福建省自然科學基金項目(2021J02005)的聯合資助。

航次背景

該研究所依托的廈門大學“嘉庚”號科考船KK1902航次(又稱SILICON Eddy 西太平洋渦旋航次),由廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室、自然資源部第三海洋研究所、浙江大學、中國科學院沈陽自動化研究所等研究機構合作開展。該航次旨在探討氣旋式冷渦的生物地球化學及其與三維冷渦動力結構和演化的耦合關系,關鍵科學問題包括冷渦區營養鹽的上升通道、渦旋內部亞中尺度過程、冷渦演化與生態系統的響應等。航次運用了大量多學科、多平臺的觀測手段,對多個冷渦進行采樣,并對其中一個冷渦進行了重點多次采樣,充分展現了現代化海洋觀測技術的優勢。

論文來源:Hu Z., Lin H.*, Liu Z.*, Cao Z., Zhang F., Jiang Z., Zhang Y., Zhou K., and Dai M. (2023), Observations of a filamentous intrusion and vigorous submesoscale turbulence within a cyclonic mesoscale eddy, Journal of Physical Oceanography, https://doi.org/10.1175/JPO-D-22-0189.1

撰稿:胡振東

編輯:蘇穎

審核:劉志宇、唐騰鳳