近日,廈門大學海洋與地球學院、近海海洋環境科學國家重點實驗室劉志宇教授研究組在海洋多尺度動力學研究方面取得重要進展,相關成果以“On Dynamical Decomposition of Multiscale Oceanic Motions”與“A Simple Approach for Disentangling Vortical and Wavy Motions of Oceanic Flows”為題,分別發表于地球系統模擬與物理海洋學領域權威期刊Journal of Advances in Modeling Earth Systems與Journal of Physical Oceanography. 該研究建立了海洋多尺度運動的動力分解方法,實現了六類典型海洋運動過程以及地轉運動與慣性重力波的準確分離,為量化海洋多尺度相互作用與能量傳遞提供了新的理論工具。

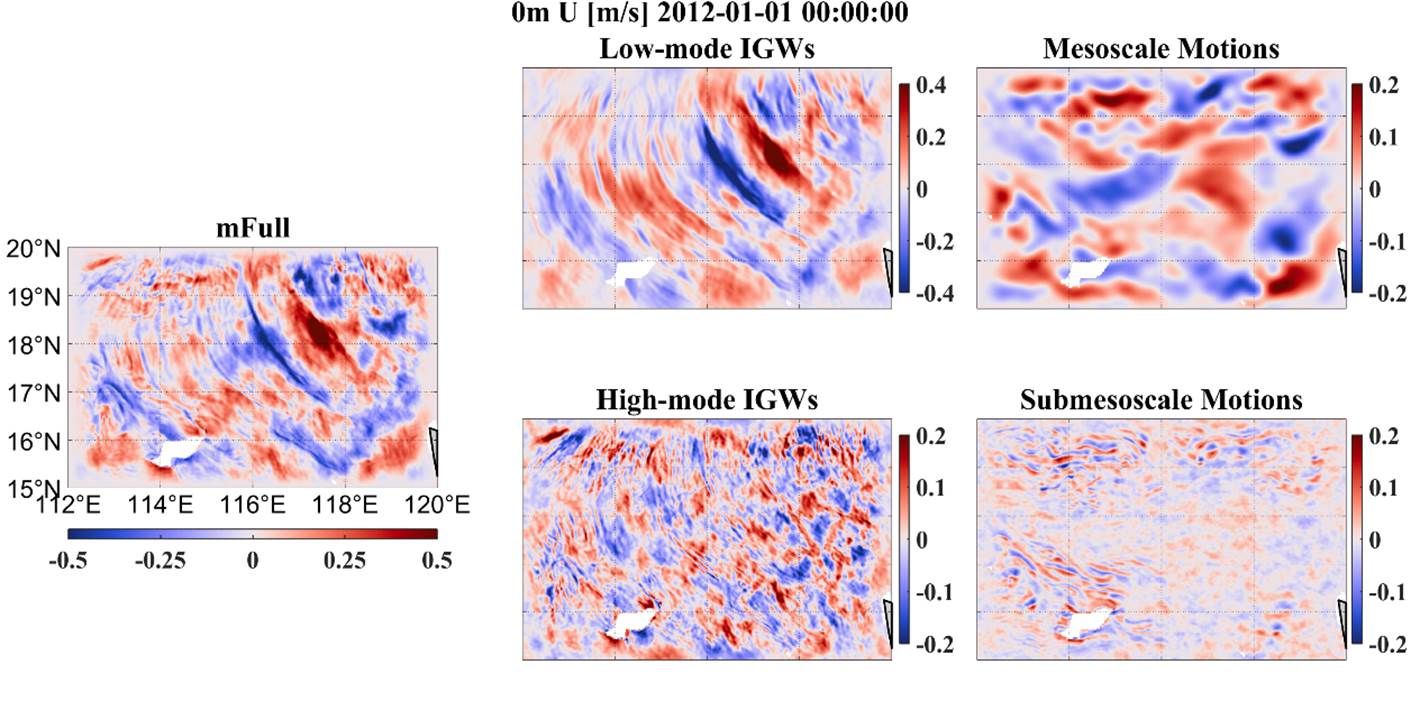

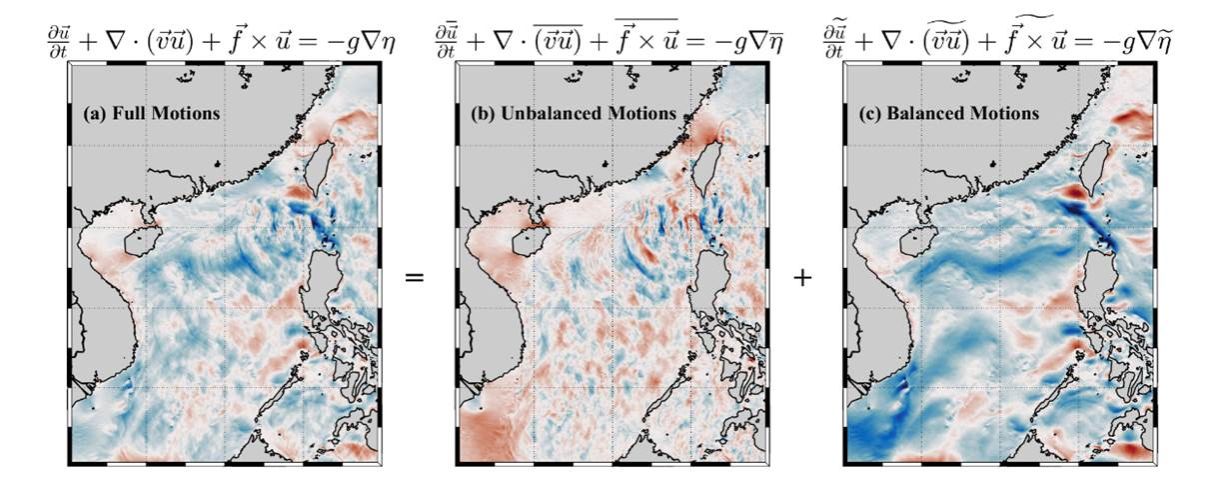

海洋是多尺度復雜系統,蘊含多種運動過程,其時空尺度跨越多個數量級。目前學界所普遍采用的海洋多尺度運動分解方法,本質上是基于時間尺度或空間尺度的分離,因此無法準確分離時間尺度或空間尺度相似、但動力屬性迥異的不同運動過程,這嚴重阻礙了海洋多尺度相互作用理論的突破。為此,基于不同運動過程的動力屬性,劉志宇教授研究組提出了海洋多尺度運動的動力分解方法。一方面,基于大尺度環流、中尺度運動、亞中尺度運動、正壓潮、低模態內波、高模態內波等六類典型運動過程的動力屬性,提出了海洋多尺度運動物理場的分解方法(圖1);另一方面,通過考慮大尺度背景流的平流作用,推廣了海洋運動平衡模態(地轉運動)與非平衡模態(慣性重力波)的經典理論,闡明了地轉運動與慣性重力波在譜空間中的動力學差異(體現在相對渦度與水平散度的相對大小上),并由此提出了地轉運動與慣性重力波的動力分解方法,實現了地轉運動與慣性重力波物理場及控制方程的準確分解(圖2),并嚴格導出了地轉運動與慣性重力波的能量演化方程,從而完整建立了量化多尺度相互作用與能量傳遞的理論框架;在南海、副熱帶逆流、黑潮延伸體等西北太平洋典型海域的初步應用顯示了上述理論和方法的有效性與先進性。

該研究提出的動力分解方法與傳統基于時空尺度分解方法的結合,有望顯著推動海洋多尺度耦合與能量傳遞機理研究。同時,該方法可用于高分辨率海洋數值模擬中地轉運動與慣性重力波(內波)的在線分離、并分別實時應用于水平渦通量與跨密度面混合的參數化方案中,對于提升海洋多尺度耦合模擬精度具有重要意義。

圖1. 海洋多尺度運動動力分解方法在南海中部海域的應用示例

圖2. 地轉運動-慣性重力波分解理論在南海的應用示例

劉志宇教授領銜的廈門大學動力海洋學研究組(Dynamical Oceanography Group; DyOG)堅持從海洋觀測出發,以地球物理流體動力學基本理論為基礎,充分借助數值模擬,致力于海洋多尺度動力過程的機理解析與預測預報,尤其關注海洋中小尺度過程機理與效應。上述兩篇研究論文的第一作者均為DyOG研究組2022屆博士畢業生王傳印(現為南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)博士后),通訊作者為劉志宇教授,合作者還包括DyOG林宏陽副教授。

該研究得到國家自然科學基金項目(91858201, 42076013, 92258301, 41721005, 41890801)以及福建省自然科學基金項目(2021J02005, 2019J05009)的聯合資助。

論文來源和鏈接:

Wang C., Liu Z.*, and Lin H. (2023), On dynamical decomposition of multiscale oceanic motions, Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15(3), e2022MS003556.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022MS003556

Wang C., Liu Z.*, and Lin H. (2023), A simple approach for disentangling vortical and wavy motions of oceanic flows, Journal of Physical Oceanography, https://doi.org/10.1175/JPO-D-22-0148.1

https://journals.ametsoc.org/view/journals/phoc/aop/JPO-D-22-0148.1/JPO-D-22-0148.1.xml

撰稿:王傳印、劉志宇

編輯:蘇穎

審核:唐騰鳳