近日,廈門大學海洋與地球學院、近海海洋環境科學國家重點實驗室高樹基教授團隊與中國地質大學(武漢)李平教授團隊合作,在地下水高濃度氨氮累積機制方面取得重要進展,相關成果以“Transition of source/sink processes and fate of ammonium in groundwater along with redox gradients”為題發表于Water Research.

研究背景

地下水是內陸氣候干燥地區最重要的淡水資源,在農業生產和飲用水供應方面發揮著重要作用。近幾十年來,地下水中氨氮(NH4+)濃度超標問題日益嚴峻,引起廣泛關注。地下水中高濃度的NH4+不僅威脅飲用水安全,因為它可快速轉化為致癌的三鹵甲烷、有機氯和NO2-/ NO3-,而且通過氨氧化或反硝化作用會產生溫室氣體N2O。因此,了解地下水系統中NH4+的源和匯,探索地下水系統NH4+的凈化機制,關乎飲用水安全與經濟社會高質量發展。然而,決定地下水中NH4+含量(儲庫)的轉化過程復雜,多種過程同時發生且其轉化速率隨著氧化還原條件變化而變化,常規的監測技術難以定量化評估地下水高濃度NH4+的累積機制。

研究結果

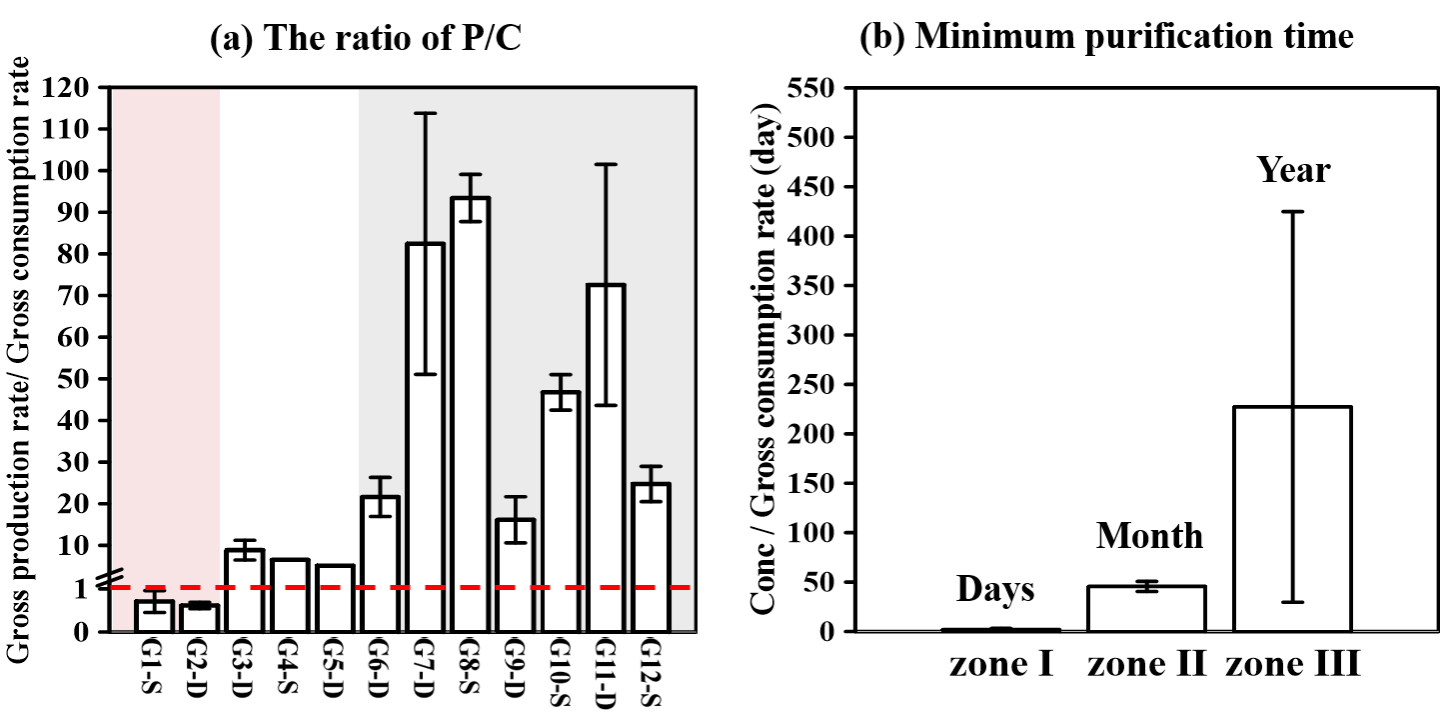

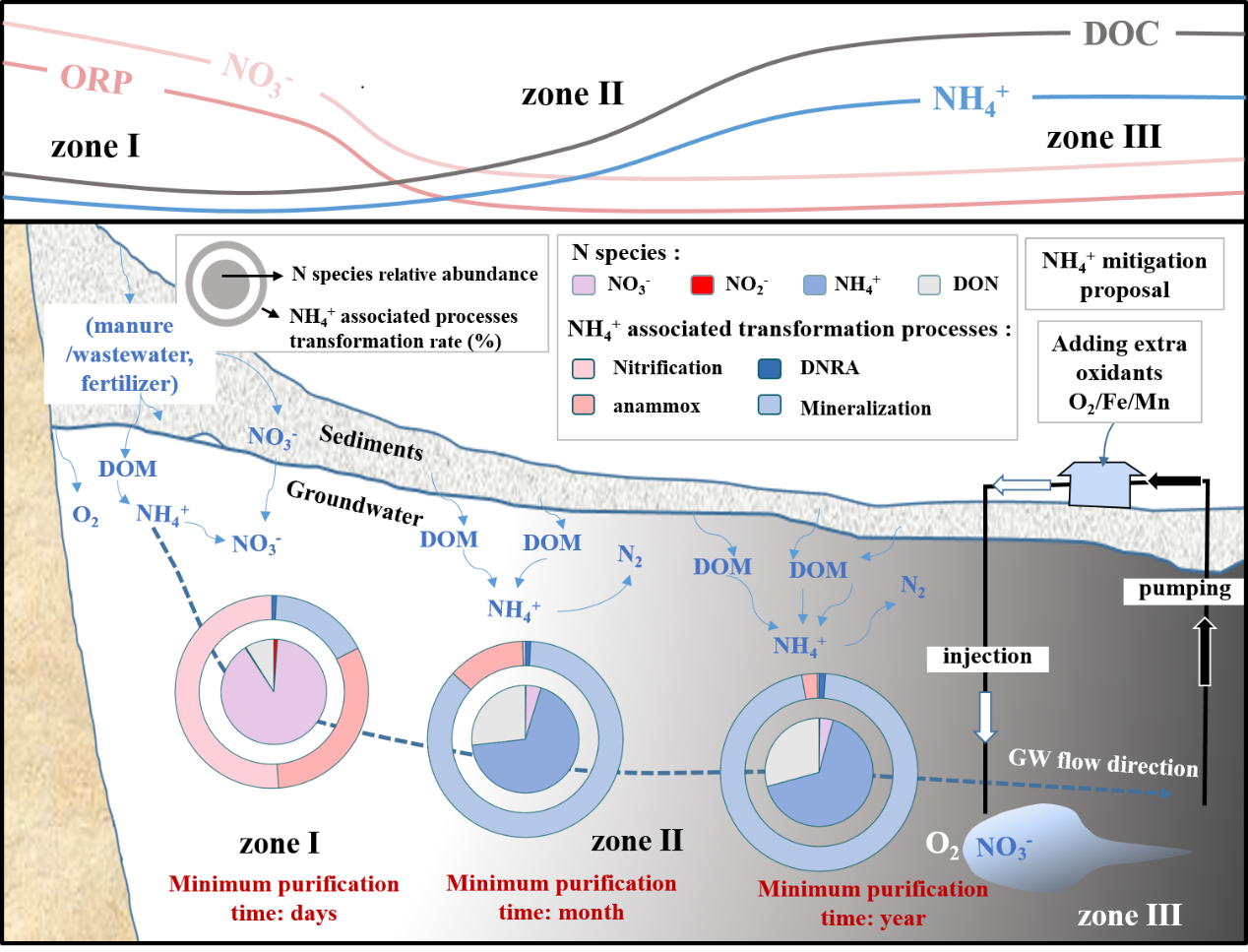

高樹基教授團隊聚焦中國河套盆地西部地下水高濃度NH4+問題,通過多種15N同位素示蹤技術,量化了決定NH4+儲庫的多個源匯轉化過程,包括生產過程(礦化、硝酸鹽異化還原成氨(DNRA))和消耗過程(硝化和厭氧氨氧化)。團隊根據氧化還原參數,即氧化還原電位、NH4+、NO3-的濃度等,從上游到下游將地下水分為I區(氧化區)、II區(中度還原區)和III區(強還原區)。研究結果顯示,地下水中的NH4+主要源于有機質礦化,在整個研究區域DNRA占總的NH4+產生比例小于2%。礦化作用隨著地下水流中生物可利用的含氮化合物的增加而增強,呈現明顯的氧化還原梯度,從上游到下游形成一個連續的反應鏈。在I區,NH4+主要通過硝化過程轉化為NO3-,而在II區和III區,NH4+主要通過厭氧氨氧化過程轉化為N2. I區、II區和III區的平均NH4+生產/消耗速率比分別為0.7、6.9和51.1,NH4+最小凈化時間尺度分別為天、月和年(圖1)。這些結果表明,只有在氧化條件下NH4+的消耗量才能大于生產量,并暗示地下水從上游向下游流動過程中,NH4+將逐步積累并長期保留在下游的強還原性地下水中。除非人為向地下水添加氧化劑,否則這種還原性地下水中的高NH4+污染狀況會隨著人為活動增加持續惡化(圖2)。該研究揭示了內陸氣候干燥地區地下水NH4+的源匯過程以及其累積機制,提升了對地下水氮循環的認識,同時為地下水高氮的污染治理提供了新的理論依據。

圖1 NH4+的產生/消耗速率的比值(a)及NH4+最小凈化時間(b)在三個地下水氧化還原分區中的分布

圖2 地下水中NH4+的源匯過程和宿命隨氧化還原梯度變化的概念圖

研究團隊及資助

該論文第一作者為廈門大學博士生韓麗麗,通訊作者為廈門大學高樹基教授和中國地質大學(武漢)李平教授,共同作者包括中國地質大學(武漢)博士生王和林,廈門大學博士生葛亮皓和湯錦銘,以及海南大學徐敏副教授和羅笠教授。該研究受到國家自然科學基金項目(91851209, 41721005, 4217706, 91851115)的資助。

論文來源

Li-Li Han, Helin Wang, Lianghao Ge, Min Nina Xu, Jin-Ming Tang, Li Luo, Ping Li, Shuh-Ji Kao (2023) Transition of source/sink processes and fate of ammonium in groundwater along with redox gradients. Water Research. 231(1): 119600

原文鏈接

https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119600

供稿:高樹基課題組

編輯:劉琰冉、蘇穎

審核:劉志宇、唐騰鳳